Google earth proで3D地形画像を同一視点から角度を変えて作成し、パノラマ画像にマージして、その活用可能性を検討してみました。

1 地形が中景、遠景の場合

表現したいメイン地形が中景、遠景である場合の3D画像とそのパノラママージ画像例を次に示します。

同一視点場から作成したGoogle earth立体地形画面のマージ画面 例1

マージ画面と同じような画面をGoogle earth proで作成すると、難なくできました。

マージ画面と類似した画面

2 地形が近景から遠景にわたる場合

表現したいメイン地形が近景、中景、遠景にわたる場合の3D画像とそのパノラママージ画像例を次に示します。

同一視点場から作成したGoogle earth立体地形画面のマージ画面 例2

マージ画面と同じような画面をGoogle earth proで作成しようとすると、ほとんど不可能であることが判りました。

類似の画面を作成したのですが、近景の様子が大きく変化してしまいます。

逆に近影を似せると、遠景を表現できません。

マージ画面と類似させた画面

アイガーの山体をみる角度がかなり変化しています。

3 結論

結論として次のことが言えます。

・対象地形が中景や遠景の場合、複数画像を作ってパノラマ画像を作成する意味(価値)はほとんどなく、広域の1枚の画像をGoogle earth proで作成すればよいだけです。

・対象地形に近景が含まれる場合、複数画像を作ってパノラマ画像を作成する意味(価値)があります。複数画像を別の視点場から1つの画像として作成することが困難だからです。

例1はアメリカアリゾナ州のホースシューベンド、例2はスイスアイガーです。

2016年11月30日水曜日

2016年11月29日火曜日

パノラマ写真迫力比較

早朝散歩で風景の定点観測地点である弁天橋から上流の写真についてパノラマ写真を作成して、ブログにおけるその効果を検討してみました。

カメラでそのまま撮った写真は次の通りです。

弁天橋から上流 2016.11.29 A

この写真を基本として、左右に写真を増やしたパノラマ写真とカメラを縦方向にして撮った写真のパノラマ写真を作成してみました。

パノラマ写真の素材

通常写真のパノラマ写真をそのままアップロード B

パノラマ写真にするとより広範囲の地物が見えるようになりますが、ブログの所定の大きさの写真欄に掲載するので、細長くなる分画面が減り(情報量が減り)迫力が減じます。

BはAと比べて迫力が急減します。

写真を大きく拡大できるパソコン上でなら意味がありますが、Aをブログに掲載してもこのような風景写真では意図した効果をあまり得られません。

縦方向写真のパノラマ写真をそのままアップロード C

迫力の減少は少ないので、通常写真の画角ではどうしても入れたい地物が入らない時に有効です。

しかし、このような風景写真では、Aで十分であり、Cを作る必要性はあまりないと思います。

なお、参考までに、同じ枠内にBとCを入れて表示すると次のようになります。

通常写真のパノラマ写真を枠に入れてアップロード D

縦方向写真のパノラマ写真を枠に入れてアップロード E

カメラでそのまま撮った写真は次の通りです。

弁天橋から上流 2016.11.29 A

この写真を基本として、左右に写真を増やしたパノラマ写真とカメラを縦方向にして撮った写真のパノラマ写真を作成してみました。

パノラマ写真の素材

通常写真のパノラマ写真をそのままアップロード B

パノラマ写真にするとより広範囲の地物が見えるようになりますが、ブログの所定の大きさの写真欄に掲載するので、細長くなる分画面が減り(情報量が減り)迫力が減じます。

写真を大きく拡大できるパソコン上でなら意味がありますが、Aをブログに掲載してもこのような風景写真では意図した効果をあまり得られません。

縦方向写真のパノラマ写真をそのままアップロード C

迫力の減少は少ないので、通常写真の画角ではどうしても入れたい地物が入らない時に有効です。

しかし、このような風景写真では、Aで十分であり、Cを作る必要性はあまりないと思います。

なお、参考までに、同じ枠内にBとCを入れて表示すると次のようになります。

通常写真のパノラマ写真を枠に入れてアップロード D

縦方向写真のパノラマ写真を枠に入れてアップロード E

DとEでは持ち味が異なります。

1枚の写真では地物をどうしても写し切れない時、その地物の特性に応じてDかEを選ぶ必要があります。

2016年11月27日日曜日

1画面と4画面の能率の差

最近、クラウドに大量の所持情報をアップすることにデスクトップパソコンを長時間専念させています。

その間、日常的な趣味活動を予備機のノートパソコンで代用することが多くなっています。

デスクトップパソコンとノートパソコンのCPU等の性能は全く同じにしていますが、画面の大きさの違いから、能率がとてつもなく違うことを実感し、4画面のデスクトップパソコンのありがたさをあらためて感じました。

ブログ記事を書くときの展開画面

ブログ記事を書くときには多数のソフトをつかうのですが、その代表的なものはPhotoshop、Blogger(ブログ記事編集画面)、作業フォルダー(explorer)、作業フォルダー(クラウド画面、explorer)などです。

4画面ならば大きな画面でそれぞれ作業できますから効率的です。

ところがノートパソコンではこれらのソフトを全部1画面に詰め込みますから、ソフト画面を小さくして、使うときに大きくするなどの煩雑な操作が生まれます。

複雑な作業の場合、ノートパソコンでは4画面デスクトップパソコンの5-6倍以上かかりました。

このように作業が非効率になると、意欲も減じます。

作業上の工夫を凝らしてより興味ある記事を書くことより、いかにレベルを下げて(質を下げて)作業を終わらせようとする気持ちも生まれます。本末転倒の心理状況が発生します。

4画面パソコンの有難さを、それから離れることによって再確認することができました。

この作業環境をさらに発展させて、趣味活動の向上を目指したいと思います。

その間、日常的な趣味活動を予備機のノートパソコンで代用することが多くなっています。

デスクトップパソコンとノートパソコンのCPU等の性能は全く同じにしていますが、画面の大きさの違いから、能率がとてつもなく違うことを実感し、4画面のデスクトップパソコンのありがたさをあらためて感じました。

ブログ記事を書くときの展開画面

ブログ記事を書くときには多数のソフトをつかうのですが、その代表的なものはPhotoshop、Blogger(ブログ記事編集画面)、作業フォルダー(explorer)、作業フォルダー(クラウド画面、explorer)などです。

4画面ならば大きな画面でそれぞれ作業できますから効率的です。

ところがノートパソコンではこれらのソフトを全部1画面に詰め込みますから、ソフト画面を小さくして、使うときに大きくするなどの煩雑な操作が生まれます。

複雑な作業の場合、ノートパソコンでは4画面デスクトップパソコンの5-6倍以上かかりました。

このように作業が非効率になると、意欲も減じます。

作業上の工夫を凝らしてより興味ある記事を書くことより、いかにレベルを下げて(質を下げて)作業を終わらせようとする気持ちも生まれます。本末転倒の心理状況が発生します。

4画面パソコンの有難さを、それから離れることによって再確認することができました。

この作業環境をさらに発展させて、趣味活動の向上を目指したいと思います。

2016年11月23日水曜日

Excelを使ったグラフ似効果

ブログ「花見川流域を歩く」(本編)2016.11.19記事「ブログ花見川流域を歩く 6年間のふりかえり」で、ブログ記事データベース(File Makerファイル)をExcelファイルにエクスポートして、分類色を付けて縮小した画像を作りました。

参考 ブログ花見川流域を歩く 記事の分類と主なテーマ

Excelのグラフ作成機能を利用してつくるグラフと異なり、色の配色とか精細さがもっともらしい画像となりました。

単純な作業ですが、Excelのこのようなグラフ似効果を使うことも自分の道具箱に常備することにします。

実際は月日と記事題名を色で分類して並べただけのものです。

Excel 記事データベースの様子(60%縮小)

これを画面右下の拡大縮小インジケーターを使って、10%に縮小しました。

Excel 記事データベースの様子(10%縮小)

この画面のprintscreen画像から使うだけを切り出し、イラストレーターで文字等を書き込んで上記グラフ似画像をつくりました。

なお、いまさらのExcel技術習得ですが、色分けでソート、検索できることを初めて知りました。

色分けごとにファイルを分割することがすぐできましたからとても便利でした。

記事を分類するとき、隣のセルに番号を記入するのはかなり億劫です。苦痛です。

分類と番号の対照を記憶するのに大きなエネルギーを必要とします。論理的記憶エネルギーを使います。

しかし、記事名セルを色分けするのは、番号記入と比べて苦痛の程度が極めて低くなります。

参考 ブログ花見川流域を歩く 記事の分類と主なテーマ

Excelのグラフ作成機能を利用してつくるグラフと異なり、色の配色とか精細さがもっともらしい画像となりました。

単純な作業ですが、Excelのこのようなグラフ似効果を使うことも自分の道具箱に常備することにします。

実際は月日と記事題名を色で分類して並べただけのものです。

Excel 記事データベースの様子(60%縮小)

これを画面右下の拡大縮小インジケーターを使って、10%に縮小しました。

Excel 記事データベースの様子(10%縮小)

この画面のprintscreen画像から使うだけを切り出し、イラストレーターで文字等を書き込んで上記グラフ似画像をつくりました。

なお、いまさらのExcel技術習得ですが、色分けでソート、検索できることを初めて知りました。

色分けごとにファイルを分割することがすぐできましたからとても便利でした。

記事を分類するとき、隣のセルに番号を記入するのはかなり億劫です。苦痛です。

分類と番号の対照を記憶するのに大きなエネルギーを必要とします。論理的記憶エネルギーを使います。

しかし、記事名セルを色分けするのは、番号記入と比べて苦痛の程度が極めて低くなります。

分類と色の対照を記憶するのに大きなエネルギーは必要としません。直観レベルで記憶できます。

2016年11月22日火曜日

ブラウザからドラッグ&ドロップで画像保存

ブラウザから画像をドラッグ&ドロップでエクスプローラに保存することは日常的に行ってきているのですが、ブラウザ種類によってできないものもあり、ブラウザ標準機能でないことを知りましたのでメモしておきます。

画像をドラッグ&ドロップでエクスプローラに保存することができるブラウザ、出来ないブラウザ

ドラッグ&ドロップで画像保存できないブラウザでも右クリックして「ファイルに保存」を出して、それから保存するなどの手間をかければできます。

Blogger投稿画面にエクスプローラの画像をドラッグ&ドロップでアップロードできることは以前記事にしました。

2015.12.08記事「ドラッグ&ドロップによるBloggerブログの画像アップロード」参照

画像をドラッグ&ドロップでエクスプローラに保存することができるブラウザ、出来ないブラウザ

ドラッグ&ドロップで画像保存できないブラウザでも右クリックして「ファイルに保存」を出して、それから保存するなどの手間をかければできます。

Blogger投稿画面にエクスプローラの画像をドラッグ&ドロップでアップロードできることは以前記事にしました。

2015.12.08記事「ドラッグ&ドロップによるBloggerブログの画像アップロード」参照

2016年11月18日金曜日

2016年10月ブログ活動ふりかえり

11月下旬となり時期を失した感がありますが、毎月行っている、ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2016年10月の活動をふりかえります。

10月は諸都合により全般に作成記事数は少ないものとなりました。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

8月9月に引き続き、10月も上谷遺跡検討に終始しました。

鍛冶遺物、鍛冶遺構について主に検討しました。

その検討の中で、検討精度に不全感を持ち、再度発掘調査報告書全6冊を詳細に読み直し、鍛冶関連情報をピックアップしなおしました。2016.10.28記事「資料精査による鍛冶関連情報再ピックアップ 」参照

また、以前検討した土坑のカヤが草のカヤであり、常緑高木のカヤではないことがわかり、報告しました。2016.10.26記事「上谷遺跡 土坑底から壁にへばりついていたのは草のカヤ 」参照

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

パソコンまわりの技術的興味に関する記事を中心に9編書きました。

3 ブログ「学習 幸福否定」

趣味活動の能率化を目的に幸福否定という理論の学習をしていて、その感想を記事にしています。

4 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

日々の早朝花見川散歩で撮った写真を紹介しています。

毎日の風景写真を本編や番外編に掲載するとなにかバランスがわるいので、ブログを独立させました。

5 ブログ「世界の風景を楽しむ」

花見川とは関係ありませんが、世界の風景特に自然や地形がつくる風景に興味があり、これまで撮った写真を紹介することになりました。

10月は氷河の記事を13編書きました。

6 2016年10月の趣味活動の特筆事項

ブログ「世界の風景を楽しむ」をスタートさせました。

7 2016年11月の趣味活動イメージ

11月ももう終わりですから、11月の活動イメージを展望するのも場違いですが、時間の許す範囲内で趣味活動を濃厚に行いたいと思います。

ブログ数が増えたので必然的に記事更新頻度は落ちますが、一方記事作成能率の向上が図られつつあります。

ブログ本編の記事更新は最優先にします。

参考 ブログ「花見川流域を歩く」の2016年10月記事

〇は閲覧の多いもの

〇は閲覧の多いもの

〇は閲覧の多いもの

〇は閲覧の多いもの

〇は閲覧の多いもの

10月は諸都合により全般に作成記事数は少ないものとなりました。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

8月9月に引き続き、10月も上谷遺跡検討に終始しました。

鍛冶遺物、鍛冶遺構について主に検討しました。

その検討の中で、検討精度に不全感を持ち、再度発掘調査報告書全6冊を詳細に読み直し、鍛冶関連情報をピックアップしなおしました。2016.10.28記事「資料精査による鍛冶関連情報再ピックアップ 」参照

また、以前検討した土坑のカヤが草のカヤであり、常緑高木のカヤではないことがわかり、報告しました。2016.10.26記事「上谷遺跡 土坑底から壁にへばりついていたのは草のカヤ 」参照

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

パソコンまわりの技術的興味に関する記事を中心に9編書きました。

3 ブログ「学習 幸福否定」

趣味活動の能率化を目的に幸福否定という理論の学習をしていて、その感想を記事にしています。

4 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

日々の早朝花見川散歩で撮った写真を紹介しています。

毎日の風景写真を本編や番外編に掲載するとなにかバランスがわるいので、ブログを独立させました。

5 ブログ「世界の風景を楽しむ」

花見川とは関係ありませんが、世界の風景特に自然や地形がつくる風景に興味があり、これまで撮った写真を紹介することになりました。

10月は氷河の記事を13編書きました。

6 2016年10月の趣味活動の特筆事項

ブログ「世界の風景を楽しむ」をスタートさせました。

7 2016年11月の趣味活動イメージ

11月ももう終わりですから、11月の活動イメージを展望するのも場違いですが、時間の許す範囲内で趣味活動を濃厚に行いたいと思います。

ブログ数が増えたので必然的に記事更新頻度は落ちますが、一方記事作成能率の向上が図られつつあります。

ブログ本編の記事更新は最優先にします。

参考 ブログ「花見川流域を歩く」の2016年10月記事

〇は閲覧の多いもの

- 資料精査による鍛冶関連情報再ピックアップ

- 上谷遺跡 土坑底から壁にへばりついていたのは草のカヤ

- 上谷遺跡 鍛冶遺構を疑う竪穴住居

- 上谷遺跡 鉄滓が出土している燈明皿多出土坑

- 上谷遺跡 鞴羽口出土竪穴住居(遺物多出土遺構)

- 上谷遺跡 鉄滓出土遺構

- 世界の風景を楽しむブログの開設

- 上谷遺跡 鉄付鞴羽口片出土竪穴住居に関する検討

- 上谷遺跡 鞴羽口破片を一種の威信財と考える

- 上谷遺跡 略完形鞴羽口出土竪穴住居の検討

- 上谷遺跡 鞴羽口出土A102a竪穴住居の検討

- 上谷遺跡 鍛冶関連出土物

- 墨書文字釈文の不確かさの表記方法

- 平城京役人にペルシャ人の新聞記事

- 〇上谷遺跡 竪穴住居の機能・利用が2分割できそう

- 上谷遺跡 墨書文字「竹」の由来

- 〇上谷遺跡 漆風呂(漆乾燥施設)としての掘立柱建物の可能性

- 上谷遺跡 漆関連土坑の可能性 その2

〇は閲覧の多いもの

- ブログ背景色と風景写真

- 写真モード アートモードと普通モード

- Google earth 起伏強調度カタログ

- パノラマ画像レイアウトカタログ

- メモを使わない思考の訓練

- 特大アイコンと大アイコンの中間のアイコン

- 2016年9月のブログ活動ふりかえり

- 凝ったフライト情報画面

- 〇通販詐欺サイトに遭遇接近

〇は閲覧の多いもの

- 笠原敏雄著「幸福否定の構造」による幸福否定の意義

- 自分事としての幸福否定と興味対象物としての幸福否定

- 幸福否定学習から派生する興味

- Kindle版「幸福否定の構造」の入手

- 損している「幸福否定」

- 〇幸福否定が存在しない状況を考えてみる

- 眠気、嫌気、興味消沈、お茶お菓子を重要指標として活用中

- キッズアニメ インサイドヘッド

〇は閲覧の多いもの

- 快晴

- 霧

- 快晴

- 光る雲

- 花見川の不明な鳴き声(?)

- 曇天の花見川

- 電線病の街と電柱のある花見川

- 快晴の花見川

- 霧と雲と青空のせめぎあい

- オシロイバナ

- 写真写りが良い今朝の花見川風景

- 快晴

- 光る雲

- 好きな雲

- 青い雲の正体

- ジョギング

- 4層の雲

- 〇カラスウリ 2

- カラスウリ

- 雲流れ方向の錯覚

- 曇り空が押しやられて晴れになる

- うろこ雲

- アケビ

- 久しぶりの早朝散歩

〇は閲覧の多いもの

- スイス ローヌ氷河末端

- フランス ボソン氷河 GPSログによる反芻

- フランス ボソン氷河

- スイス ウンタラー・テォドゥル氷河 GPSログによる反芻

- 〇スイス ウンタラー・テォドゥル氷河

- スイス ゴルナー氷河 パノラマ写真による反芻

- スイス ゴルナー氷河

- スイス フェー氷河

- スイス ペルス氷河 絵地図による反芻

- スイス ペルス氷河 GPSログによる反芻

- 〇スイス ペルス氷河 Google earth proによる反芻

- スイス ペルス氷河

- 世界の風景を楽しむブログの開設

花見川風景

2016年11月15日火曜日

Windows10最初画面でprintscreenキー可能

Windows10パソコンの立ち上げ最初画面をクリックするとアカウント入力を求めてきます。

そのアカウント入力をする前の立ち上げ最初画面で印象的なものがあり、printscreenキーが機能するか確かめてみました。

結果はprintscreenキーがアクティブでしたのでメモしておきます。

Windows10パソコンの立ち上げ最初画面例1(モニター4枚)

Windows10パソコンの立ち上げ最初画面例2(モニター4枚)

アカウント入力後にprintscreenキーを押すと、私の場合Microsoft OneDriveにその画像が自動的にダウンロード(JPEGファイル)される設定にしてあるのですが、アカウント入力前はこの機能は利用できません。

そのアカウント入力をする前の立ち上げ最初画面で印象的なものがあり、printscreenキーが機能するか確かめてみました。

結果はprintscreenキーがアクティブでしたのでメモしておきます。

Windows10パソコンの立ち上げ最初画面例1(モニター4枚)

Windows10パソコンの立ち上げ最初画面例2(モニター4枚)

アカウント入力後にprintscreenキーを押すと、私の場合Microsoft OneDriveにその画像が自動的にダウンロード(JPEGファイル)される設定にしてあるのですが、アカウント入力前はこの機能は利用できません。

2016年11月11日金曜日

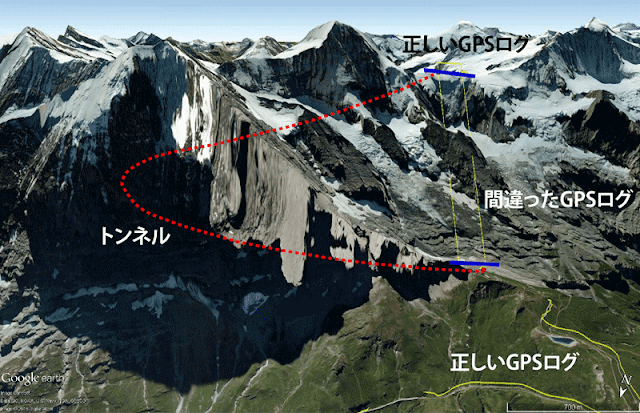

GPS装置が自動で行うトンネル走行ログ表示

GPSを装着して長いトンネル内を走行した場合の装置が自動でおこなうログ表示方法を記録しておきます。

スイスアイガー氷河観察でユングフラウ鉄道のトンネル部分を走行した時、次のようなGPSログを得ました。

アイガー氷河付近のGPSログ

Google earth proにより作成

参考 アイガー氷河付近の絵地図

トンネルより標高の低い陸上走行部分と、展望台ユングフラウヨッホでの移動は正確に記録されています。

しかし、トンネル部分は入口と出口部分を直線で結ぶように表現されています。

往路、復路とも同じ表現方法となっています。

一瞬、ロープウェーに乗ったのか?と勘違いしてしまいました。

ブログ「世界の風景を楽しむ」2016.11.09記事「スイス アイガー氷河」、2016.11.11記事「スイス アイガー氷河 Google earth proによる反芻」参照

スイスアイガー氷河観察でユングフラウ鉄道のトンネル部分を走行した時、次のようなGPSログを得ました。

アイガー氷河付近のGPSログ

Google earth proにより作成

参考 アイガー氷河付近の絵地図

トンネルより標高の低い陸上走行部分と、展望台ユングフラウヨッホでの移動は正確に記録されています。

しかし、トンネル部分は入口と出口部分を直線で結ぶように表現されています。

往路、復路とも同じ表現方法となっています。

一瞬、ロープウェーに乗ったのか?と勘違いしてしまいました。

ブログ「世界の風景を楽しむ」2016.11.09記事「スイス アイガー氷河」、2016.11.11記事「スイス アイガー氷河 Google earth proによる反芻」参照

2016年11月7日月曜日

便利なOneDriveのスクリーンショット自動保存機能

マイクロソフトのOneDriveを無料の範囲で使っていて大変重宝しています。

主に作業中の一時保存場所(中継地点)として使っています。

2016.09.02記事「Microsoft OneDriveを活用したパソコン作業効率化」参照

このOneDriveにスクリーンショット自動保存機能があることを偶然知り、作業がかなり効率化できていますので、メモしておきます。

この機能の存在に気が付く前はスクリーンショットの画像をPhotoshopを立ち上げてペーストし、jpegで保存していたので、それなりの手間がかかっていました。

OneDriveのスクリーンショット自動保存機能をオンにすると、スクリーンショット画像が自動的にjpegでOneDrive>画像>スクリーンショットに保存されます。

私は利用している4画面のうち右端画面では常時エクスプローラーでOneDriveを表示していますから、画像は直ちに使えます。

便利です。

Prtscrキーを押したとき得られる4画面のスクリーンショット画像

Prtscrキー+Altキーを押した時得られる当該ソフト画面のスクリーンショット画像(例 kindle)

主に作業中の一時保存場所(中継地点)として使っています。

2016.09.02記事「Microsoft OneDriveを活用したパソコン作業効率化」参照

このOneDriveにスクリーンショット自動保存機能があることを偶然知り、作業がかなり効率化できていますので、メモしておきます。

この機能の存在に気が付く前はスクリーンショットの画像をPhotoshopを立ち上げてペーストし、jpegで保存していたので、それなりの手間がかかっていました。

OneDriveのスクリーンショット自動保存機能をオンにすると、スクリーンショット画像が自動的にjpegでOneDrive>画像>スクリーンショットに保存されます。

私は利用している4画面のうち右端画面では常時エクスプローラーでOneDriveを表示していますから、画像は直ちに使えます。

便利です。

Prtscrキーを押したとき得られる4画面のスクリーンショット画像

Prtscrキー+Altキーを押した時得られる当該ソフト画面のスクリーンショット画像(例 kindle)

2016年11月3日木曜日

ブログ記事候補リストの消費期限

ブログ記事として書きたいと思った項目、特にふと気が付いた感想はできるだけメモし、リスト化しています。

メモした項目をその場で、あるいは時間をおかないで見れば、記事として書きたい内容と一種のワクワク感を同時に想起できます。

順調な活動(生活)ができればリスト項目を次々にブログ記事として行きます。

リスト項目は減り、時には項目が枯渇します。

そのような状況の中でブログを振り返ったとき、自分の書いたものですからある程度満足したり、まあまあだと思ったりという感想を持ちます。

自分の書いたブログ記事を振り返って、特別に違和感を感じたり、なぜ興味を持ったのかわからなくなることはまずありません。

一方、いろいろな事情で記事候補リスト項目を消化できなくて(ブログに取り組めなくて)、項目が滞留し、そのうちにリストを放置してしまうことがあります。

後日、ブログ記事を書くために以前放置したリスト項目を見ると、メモした時のコンテンツ内容は思い出せますが、しっくりきません。

記事として書きたく思わないのです。

メモした時のワクワク感も他人事のような情報としては思い出せますが、ワクワク感自体を味わうことはできません。

感想に関するブログ記事候補リストには新鮮さが保たれる一種の消費期限があって、それを超えると有効性が失われるようです。

体験的に2-3日以内ならメモの有効性はほとんど100%残存していますが、1週間たつとだんだん怪しくなり、2週間たつとほとんど使い物にならなくなるという印象です。

同じような興味、ワクワク感がメモされて、それがブログ記事になるとその興味、ワクワク感が定着するのですが、メモだけだと興味とワクワク感が失われるという現象をいつも体験しています。

その理由は? 次のようなことが考えられます。

ア 感想という領域での自分の興味が2週間程度の周期でほぼ完全に入れ替わる現象(の存在があるかもれない)

イ メモは興味そのものではなく、興味前段階の期待感にすぎないから、「記事にしよう」という期待感が一度途切れると、メモは他人事になってしまう。

アとイは連動していると思います。

なお、メモに基づいて記事を書く作業の中で、当初の意味や興味が変化する、意図しない方向にずれる、それる、場合によってはメモと正反対の思考結果を記事にすることすらあります。

このことから、メモがあくまでも興味前段階の期待感であることがわかります。

風景

風景

メモした項目をその場で、あるいは時間をおかないで見れば、記事として書きたい内容と一種のワクワク感を同時に想起できます。

順調な活動(生活)ができればリスト項目を次々にブログ記事として行きます。

リスト項目は減り、時には項目が枯渇します。

そのような状況の中でブログを振り返ったとき、自分の書いたものですからある程度満足したり、まあまあだと思ったりという感想を持ちます。

自分の書いたブログ記事を振り返って、特別に違和感を感じたり、なぜ興味を持ったのかわからなくなることはまずありません。

一方、いろいろな事情で記事候補リスト項目を消化できなくて(ブログに取り組めなくて)、項目が滞留し、そのうちにリストを放置してしまうことがあります。

後日、ブログ記事を書くために以前放置したリスト項目を見ると、メモした時のコンテンツ内容は思い出せますが、しっくりきません。

記事として書きたく思わないのです。

メモした時のワクワク感も他人事のような情報としては思い出せますが、ワクワク感自体を味わうことはできません。

感想に関するブログ記事候補リストには新鮮さが保たれる一種の消費期限があって、それを超えると有効性が失われるようです。

体験的に2-3日以内ならメモの有効性はほとんど100%残存していますが、1週間たつとだんだん怪しくなり、2週間たつとほとんど使い物にならなくなるという印象です。

同じような興味、ワクワク感がメモされて、それがブログ記事になるとその興味、ワクワク感が定着するのですが、メモだけだと興味とワクワク感が失われるという現象をいつも体験しています。

その理由は? 次のようなことが考えられます。

ア 感想という領域での自分の興味が2週間程度の周期でほぼ完全に入れ替わる現象(の存在があるかもれない)

イ メモは興味そのものではなく、興味前段階の期待感にすぎないから、「記事にしよう」という期待感が一度途切れると、メモは他人事になってしまう。

アとイは連動していると思います。

なお、メモに基づいて記事を書く作業の中で、当初の意味や興味が変化する、意図しない方向にずれる、それる、場合によってはメモと正反対の思考結果を記事にすることすらあります。

このことから、メモがあくまでも興味前段階の期待感であることがわかります。

登録:

コメント (Atom)