微小対象3Dモデル作成に失敗と成功の体験をしましたのでメモしておきます。

1 微小対象3Dモデル作成の失敗

●最初の撮影と3Dモデル作成

ガラス面越しに展示されているコハク製垂飾(16㎜×10㎜×7㎜)(養安寺遺跡)の写真を19枚撮影し、3Dモデルソフト(3DF Zephyr Lite)に投入したところ6枚が認識されて3Dモデルができました。到底満足できるレベルではなく、3Dモデル作成は失敗となりました。

失敗の原因は撮影枚数が少ないことと、手振れの影響がおおきいに違いないと判断しました。

1回目撮影

●2回目の撮影と3Dモデル作成

撮影枚数を増やし、手振れ影響をできるだけ軽減して撮影しました。55枚写真を3Dモデルソフトに投入したところ3枚のみが認識され、3Dモデル作成は大失敗となりました。

失敗の原因が対象物表面における露出過多による画面のツブレにあることがわかりました。

2回目撮影

撮影写真の諸元

2 微小対象3Dモデル作成の成功

●3回目の撮影と3Dモデル作成

ショーケース全体を撮影するときの露出は0.00が適切ですが、ライトが当たっている微小対象を望遠で拡大して撮影する場合、対象物が明るく光っていて露出を絞る必要があることを現場で確認し、露出-2.00で撮影しました。70枚写真を3Dモデルソフトに投入したところ65枚が認識され3Dモデル作成は成功しました。

3回目撮影

撮影写真の諸元

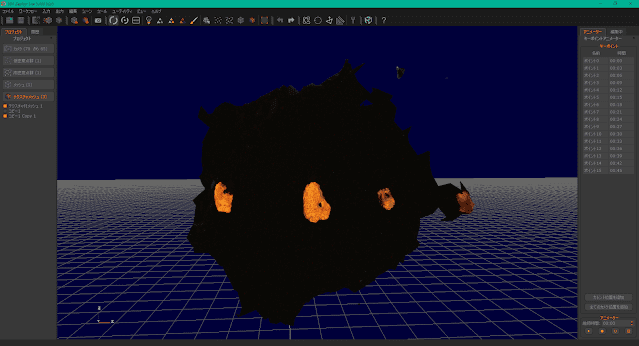

出来上がった3Dモデル(未調整)

対象物だけを切り出した3Dモデル

カメラ配置

3 メモ

ショーケース全体の露出と対象物を拡大撮影した時の適正露出が異なることを、失敗体験を通じて学習しました。

過去の3Dモデル作成でも難の多いモデルでは撮影における露出の不適正さに起因するものが多いとふりかえります。