縄文土器形式の学習を始めています。草創期から後晩期までの全形式の縄文土器現物を博物館や資料館等で写真撮影し、主要なものは3Dデータ化して学習ツールとしての私家版縄文土器学習図鑑をつくりながら、そのツールを活用しながら学習を進める予定です。

現在加曽利貝塚博物館で企画展「あれもE これもE-加曽利E式土器(千葉市内編)-」が開催中で、加曽利E式土器コレクションが充実していて、かつ写真撮影が可能です。そこでこの企画展展示土器を事例として縄文土器学習図鑑の作成方法等について検討することにします。

1 展示物の個別番号の設定とフォルダー作成、写真収納

自分専用の展示物個別番号を設定し、個別番号毎のフォルダーをハードディスクに作成し、撮影写真を収納します。

加曽利貝塚博物館企画展展示物の個別番号

2 調整写真の作成

個別番号毎に土器細部の観察に最もふさわしい原本素写真を選定して、その写真を調整してシャープな感じ、解像度が向上した感じにします。この調整作業により土器細部の観察が臨場感をもって可能になります。

個別番号(例1)フォルダー内の写真

1・2はコンパクトカメラ撮影、3・5~8は1眼カメラ撮影、4は3のPhotoshop調整写真(ハイパスフィルター利用)

原本素写真 3

調整済写真 4

3 多方向からの写真撮影

1つの土器について多方向からの写真を撮影し、それにより3Dデータを作成します。(未着手)

4 感想

展示物全部について時間をわすれてじっくり観察することは実際上は不可能です。初心者にとってはどこを観察してよいのかわからない場合があります。ところがシャープで解像度が向上した感じ(解像感の増した)写真をつくれば、自宅のパソコンで時間を忘れて思う存分観察し、比較もその場でできます。何を観察したらよいのか考えながら観察できる余裕が生れます。その効果は3Dデータで立体的に観察出来るようになればさらに大きなものになると期待できます。

器形や模様の変遷という視点だけでなく、ススがどのようについているか調べたい、土器の割れ方がどうなっているのか調べたいなどいろいろな疑問について、図鑑があれば即調べることが可能になります。

2019年2月3日日曜日

2019年2月2日土曜日

環境依存文字撲滅大作戦

データベースにおける環境依存文字表記の撲滅大作戦を敢行することになりました。理由はデータベースをQGISにプロットすると文字化けしてしまうからです。

私設千葉県遺跡データベースでは多数多種の環境依存文字が使われています。例えば「№」とかローマ数字「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・・・」などです。

これらの文字はFile MakerやExcelなどで扱うときは普通の日本語環境では問題が生れないと思われます。

ところがこのデータベースをQGISにプロットすると環境依存文字が文字化けしてしまいます。

環境依存文字が文字化けしている様子 QGIS画面 文字化けは全部「№」

QGISにおける文字化けは直るに違いないと考えて半年過ぎたのですが、解決できないので思い切ってQGIS専門サイトに質問してみました。

質問したQGIS専門サイト フェイスブック公開グループQGIS User Group Japan

その結果、QGISでは環境依存文字は避けたほうがよいという結論を得ることができました。

そこで私家版データベースから環境依存文字を撲滅させる作戦を敢行することにしました。

「№」とかローマ数字「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・・・」などをshift_JIS汎用表記に全て変更することにします。File Makerの全置換機能が大活躍することになります。

私設千葉県遺跡データベースでは多数多種の環境依存文字が使われています。例えば「№」とかローマ数字「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・・・」などです。

これらの文字はFile MakerやExcelなどで扱うときは普通の日本語環境では問題が生れないと思われます。

ところがこのデータベースをQGISにプロットすると環境依存文字が文字化けしてしまいます。

環境依存文字が文字化けしている様子 QGIS画面 文字化けは全部「№」

QGISにおける文字化けは直るに違いないと考えて半年過ぎたのですが、解決できないので思い切ってQGIS専門サイトに質問してみました。

質問したQGIS専門サイト フェイスブック公開グループQGIS User Group Japan

その結果、QGISでは環境依存文字は避けたほうがよいという結論を得ることができました。

そこで私家版データベースから環境依存文字を撲滅させる作戦を敢行することにしました。

「№」とかローマ数字「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・・・」などをshift_JIS汎用表記に全て変更することにします。File Makerの全置換機能が大活躍することになります。

2019年1月31日木曜日

3D Builderによるガラス越し撮影加曽利E式土器写真の3Dモデル

博物館や展示施設で縄文土器を撮影して、その3Dモデルを作成して私家版3D縄文土器図鑑作成を夢見ています。

その場合、土器をガラス越しに多方面から撮影して3Dモデルを作成することになると思います。

この記事ではガラス越し写真1枚で3Dモドキモデルが3D Builder(Windows10標準アプリ)で作れますのでメモしておきます。土器の全体の元来の膨らみは表現できませんが部部的な凹凸が滑らかに表現されますので通常写真より立体感を錯覚することはできます。さらに3Dデータとして拡大縮小や回転が自由にできますからそのコンテンツ(土器)に対して手の筋肉感覚を通じて親しみが生れます。縄文土器を自分サイドに引き寄せることができるという知的お遊戯ができます。

加曽利E1式土器 深鉢 有吉北貝塚出土

加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」展示物

ガラス越し撮影 アートモード写真

加曽利E1式土器 深鉢 有吉北貝塚出土 3Dデータ(ZIP)

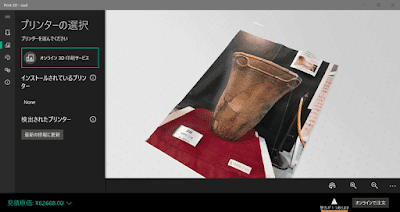

ダウンロードして解凍したファイルをクリックするとWindows10では標準アプリPrint 3D

が立ち上がり3D画像を操作できます。(画面に出る見積原価¥○○○は無視してください。)

Print 3Dの画像

加曽利E2式土器 深鉢 有吉北貝塚出土

加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」展示物

ガラス越し撮影 アートモード写真

加曽利E2式土器 深鉢 有吉北貝塚出土 3Dデータ(ZIP)

Print 3Dの画像

加曽利E2式土器 巨大深鉢 有吉北貝塚出土

加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」展示物

直接撮影 普通写真

加曽利E2式土器 巨大深鉢 有吉北貝塚出土 3Dデータ(ZIP)

Print 3Dの画像

その場合、土器をガラス越しに多方面から撮影して3Dモデルを作成することになると思います。

この記事ではガラス越し写真1枚で3Dモドキモデルが3D Builder(Windows10標準アプリ)で作れますのでメモしておきます。土器の全体の元来の膨らみは表現できませんが部部的な凹凸が滑らかに表現されますので通常写真より立体感を錯覚することはできます。さらに3Dデータとして拡大縮小や回転が自由にできますからそのコンテンツ(土器)に対して手の筋肉感覚を通じて親しみが生れます。縄文土器を自分サイドに引き寄せることができるという知的お遊戯ができます。

加曽利E1式土器 深鉢 有吉北貝塚出土

加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」展示物

ガラス越し撮影 アートモード写真

加曽利E1式土器 深鉢 有吉北貝塚出土 3Dデータ(ZIP)

ダウンロードして解凍したファイルをクリックするとWindows10では標準アプリPrint 3D

が立ち上がり3D画像を操作できます。(画面に出る見積原価¥○○○は無視してください。)

Print 3Dの画像

加曽利E2式土器 深鉢 有吉北貝塚出土

加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」展示物

ガラス越し撮影 アートモード写真

加曽利E2式土器 深鉢 有吉北貝塚出土 3Dデータ(ZIP)

Print 3Dの画像

加曽利E2式土器 巨大深鉢 有吉北貝塚出土

加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」展示物

直接撮影 普通写真

加曽利E2式土器 巨大深鉢 有吉北貝塚出土 3Dデータ(ZIP)

Print 3Dの画像

複数枚写真による真正3D土器画像にはやくたどり着きたいとおもいます。

6年前に出席してもらった講習会ソフトがこうした作業に使えるかもしれませんが、まず最新ソフトを渉猟することにします。

2012.12.30記事「地物の3次元モデル化ソフト image master ビギナーズ」

2019年1月25日金曜日

学習管理

現在ブログ花見川流域を歩くでは縄文土器学習をシリーズで行っています。当初の予定では縄文時代草創期の隆起線文土器から順次新しい土器形式を学習する予定でしたが、加曽利貝塚博物館の企画展や講演会に出て急遽縄文中期の加曽利E式土器の学習も始めました。

このように学習は最初描いた順番で進まないことは当然であり、いつものことです。

さらに土器だけではなく、木製品のシリーズ学習も割込みで予定しています。さらに・・・。

8年間いつものことですが、このような状況でブログ記事が増えると過去記事の印象もうすれますから学習自体が少しずつ混乱し、学習の体系性が虚弱になります。また価値のある記事も埋もれてしまう可能性があります。

このような学習におけるいつもの体系虚弱性を直すために、「学習管理」ページを設定しました。

このページでは縄文時代学習記事を掲載順番とは別に本来の学習項目(=興味項目)でツリー整理したものを画像とテキストで示しました。テキストにはリンクも貼ってあります。

縄文時代学習記事のツリー整理

ツリー整理は適宜行い、更改したものをときどき掲載する予定です。

ツリーの作り方は自分の興味変化に応じて幹から変化することもあり得ますが、それに応じて過去記事が移動します。いつもその時点の自分の興味体系で過去記事を再整理することになります。パソコン操作的には簡易で時間がかかりません。

このような整理をすれば、毎日毎日自由奔放に興味記事を書いても大丈夫です。最初の縛りに形式的に縛られることが少なくなり、学習の加速を図ることができそうです。

このように学習は最初描いた順番で進まないことは当然であり、いつものことです。

さらに土器だけではなく、木製品のシリーズ学習も割込みで予定しています。さらに・・・。

8年間いつものことですが、このような状況でブログ記事が増えると過去記事の印象もうすれますから学習自体が少しずつ混乱し、学習の体系性が虚弱になります。また価値のある記事も埋もれてしまう可能性があります。

このような学習におけるいつもの体系虚弱性を直すために、「学習管理」ページを設定しました。

このページでは縄文時代学習記事を掲載順番とは別に本来の学習項目(=興味項目)でツリー整理したものを画像とテキストで示しました。テキストにはリンクも貼ってあります。

縄文時代学習記事のツリー整理

ツリー整理は適宜行い、更改したものをときどき掲載する予定です。

ツリーの作り方は自分の興味変化に応じて幹から変化することもあり得ますが、それに応じて過去記事が移動します。いつもその時点の自分の興味体系で過去記事を再整理することになります。パソコン操作的には簡易で時間がかかりません。

このような整理をすれば、毎日毎日自由奔放に興味記事を書いても大丈夫です。最初の縛りに形式的に縛られることが少なくなり、学習の加速を図ることができそうです。

2019年1月19日土曜日

Windows10新アプリ「切り取り&スケッチ」

エクスプローラーを黒モードにしたくてWindows10を1809にバージョンアップしました。

2019.01.11記事「エクスプローラーを黒モードにする」

それに伴い標準添付新アプリ「切り取り&スケッチ」が使えるようになり、活動が効率化し心理的快適性が生れています。

「切り取り&スケッチ」を利用すると画面の任意の部分を矩形に切り取りファイルにすることが出来ます。

画面切り取りの様子

切り取ったファイル

このアプリは画面任意切り取りを自由図形でもできます。

画面切り取りの様子

切り取ったファイル

さらに、切り取ったファイルに書き込みができます。

書き込みをしたファイル

QGIS、File Maker、Google earth proのみならずIllustrator、Photoshop、InDesign、さらにExcel(のグラフ画像など)などもブログ用画像書き出しは「切り取り&スケッチ」を使った方が時短になり簡便です。クリップボードにコピーした画像をPhotoshopでファイルにするという操作がほぼ全廃できそうです。

なお、アプリ操作メモなど自分専用のメモづくりでこの「切り取り&スケッチ」が極めて有用であると期待できます。

2019.01.11記事「エクスプローラーを黒モードにする」

それに伴い標準添付新アプリ「切り取り&スケッチ」が使えるようになり、活動が効率化し心理的快適性が生れています。

「切り取り&スケッチ」を利用すると画面の任意の部分を矩形に切り取りファイルにすることが出来ます。

画面切り取りの様子

切り取ったファイル

このアプリは画面任意切り取りを自由図形でもできます。

画面切り取りの様子

切り取ったファイル

さらに、切り取ったファイルに書き込みができます。

書き込みをしたファイル

QGIS、File Maker、Google earth proのみならずIllustrator、Photoshop、InDesign、さらにExcel(のグラフ画像など)などもブログ用画像書き出しは「切り取り&スケッチ」を使った方が時短になり簡便です。クリップボードにコピーした画像をPhotoshopでファイルにするという操作がほぼ全廃できそうです。

なお、アプリ操作メモなど自分専用のメモづくりでこの「切り取り&スケッチ」が極めて有用であると期待できます。

2019年1月17日木曜日

データベースファイルの維持管理方法

データベースファイルの維持管理方法に苦労していて、まだまだ改善の余地がありそうですが、最近までに到達した方法をメモしておきます。

問題はデータベースファイル(例 私家版千葉県遺跡DB、レコード数20130)は常時間違いを訂正し、場合によっては新たな情報(新たな項目)を追加する必要が出るために、完成という静的な終点がないということから発生します。いつも同じ原本ファイルを維持管理しなければなりません。

ところが、自分の場合、どのファイルが前回修正した最新版であるかわからなくなる(わかるまでに時間がかかる)という困難が生れてしまいました。

維持管理すべき原本ファイルは1つであり、その原本ファイルだけを使って各種作業を行い、必要な情報加除訂正を常時行える体制を作る必要があり、その方法の現状をメモしておきます。

1 DBファイルはバージョンの違う複数ファイルを作らざるをえないがその内容をファイル名や画面から判断するのは困難

DBファイルのバージョンは画面をみただけでは直観的にわからない

DBファイルを作成する過程ではその段階ごとにファイルを保存しておきます。作業を戻る必要が生れた時の備えです。またとりあえず完成したDBファイルも気が付いた訂正や情報加除のロットが大きい時は、その訂正加除作業が勘違いだった時のためにバックアップをとっておきます(File Makerでは「戻る」機能はないので)。その他の理由も含めて同じ趣旨のDBファイルのバージョンが多数生まれます。また収納ホルダーもいくつかに分かれてしまいます。そのバージョンが違うファイルは日付などを入れてどれが最新版であるかわかるようにしますが、数日間以上そのDBファイルを使わないで別のことがらに熱中してから戻ると、日付による最新性確認が怪しくなることもあります。

2 DB原本ファイルのショートカットをつくって作業フォルダーに配置して、そのショートカットからDBを使う

絶えず更新するDB原本ファイルを1つ設定して、そのショートカットを作成し、作業フォルダーにはそのショートカットを配置してDB原本ファイルを使うようにしました。作業フォルダーは複数になりますがそれぞれにショートカットを配置でき、利用するDBファイルは全て同じ原本ファイルになります。これによりDB原本ファイルの確認とか所在捜索の必要がなくなりました。

DBファイルショートカットを作業フォルダーに配置する

3 DB原本ファイルパスのモニターにおける常時表示

DB原本ファイルの所在(パス)を常時確認できるように「付箋」アプリにパスを書き込みモニターに常時表示しました。それ以前はエディターファイルにDB原本ファイルの所在を書き込んでいたのですが、そのエディターファイルがどこにあるかわからなくなってしまったことがありました。「付箋」アプリはクラウドにありますからそれ自体の保存を意識しなくてすみます。

付箋でDB原本ファイルのパスを確認できるようにする

4 派生関連テーブルのDB原本ファイルへの収納

DB原本ファイルからいろいろな情報が派生します。例えば縄文時代遺跡を草創期、早期、前期、中期、後期、晩期別に区分したファイルが新たにできましたが、このような派生ファイルをDB原本ファイルにテーブルとして収納することにより、関連情報をDB原本ファイルと一緒に管理できるようにしました。

DB原本ファイルに派生情報を収納

問題はデータベースファイル(例 私家版千葉県遺跡DB、レコード数20130)は常時間違いを訂正し、場合によっては新たな情報(新たな項目)を追加する必要が出るために、完成という静的な終点がないということから発生します。いつも同じ原本ファイルを維持管理しなければなりません。

ところが、自分の場合、どのファイルが前回修正した最新版であるかわからなくなる(わかるまでに時間がかかる)という困難が生れてしまいました。

維持管理すべき原本ファイルは1つであり、その原本ファイルだけを使って各種作業を行い、必要な情報加除訂正を常時行える体制を作る必要があり、その方法の現状をメモしておきます。

1 DBファイルはバージョンの違う複数ファイルを作らざるをえないがその内容をファイル名や画面から判断するのは困難

DBファイルのバージョンは画面をみただけでは直観的にわからない

DBファイルを作成する過程ではその段階ごとにファイルを保存しておきます。作業を戻る必要が生れた時の備えです。またとりあえず完成したDBファイルも気が付いた訂正や情報加除のロットが大きい時は、その訂正加除作業が勘違いだった時のためにバックアップをとっておきます(File Makerでは「戻る」機能はないので)。その他の理由も含めて同じ趣旨のDBファイルのバージョンが多数生まれます。また収納ホルダーもいくつかに分かれてしまいます。そのバージョンが違うファイルは日付などを入れてどれが最新版であるかわかるようにしますが、数日間以上そのDBファイルを使わないで別のことがらに熱中してから戻ると、日付による最新性確認が怪しくなることもあります。

2 DB原本ファイルのショートカットをつくって作業フォルダーに配置して、そのショートカットからDBを使う

絶えず更新するDB原本ファイルを1つ設定して、そのショートカットを作成し、作業フォルダーにはそのショートカットを配置してDB原本ファイルを使うようにしました。作業フォルダーは複数になりますがそれぞれにショートカットを配置でき、利用するDBファイルは全て同じ原本ファイルになります。これによりDB原本ファイルの確認とか所在捜索の必要がなくなりました。

DBファイルショートカットを作業フォルダーに配置する

3 DB原本ファイルパスのモニターにおける常時表示

DB原本ファイルの所在(パス)を常時確認できるように「付箋」アプリにパスを書き込みモニターに常時表示しました。それ以前はエディターファイルにDB原本ファイルの所在を書き込んでいたのですが、そのエディターファイルがどこにあるかわからなくなってしまったことがありました。「付箋」アプリはクラウドにありますからそれ自体の保存を意識しなくてすみます。

付箋でDB原本ファイルのパスを確認できるようにする

4 派生関連テーブルのDB原本ファイルへの収納

DB原本ファイルからいろいろな情報が派生します。例えば縄文時代遺跡を草創期、早期、前期、中期、後期、晩期別に区分したファイルが新たにできましたが、このような派生ファイルをDB原本ファイルにテーブルとして収納することにより、関連情報をDB原本ファイルと一緒に管理できるようにしました。

DB原本ファイルに派生情報を収納

2019年1月11日金曜日

エクスプローラーを黒モードにする

かねてよりエクスプローラーを黒モードにしたかったのですが、今日実現することができました。

エクスプローラー 黒モード

エクスプローラー 黒モード

ポップアップメニューも黒になります。

白いエクスプローラー画面が午後の書斎環境でまぶしく感じることがあり、老化した眼にパソコンを対応させるために黒モードにしました。AdobeのIllustrator、Photoshop、InDesignや付箋も黒モードですからパソコン画面に統一感も出ます。

エクスプローラーを黒モードにするためにはWindows10のバージョンを1803から1809にバージョンアップする必要があるのですが、いつまで経っても先方からやってこないので、自分から出かけてバージョンアップしました。

バージョンアップした結果

Windows10バージョンアップに4時間かかりましたが黒モードにして得られる快適性の価値を考えると4時間ははした時間です。

エクスプローラー 黒モード

エクスプローラー 黒モード

ポップアップメニューも黒になります。

白いエクスプローラー画面が午後の書斎環境でまぶしく感じることがあり、老化した眼にパソコンを対応させるために黒モードにしました。AdobeのIllustrator、Photoshop、InDesignや付箋も黒モードですからパソコン画面に統一感も出ます。

エクスプローラーを黒モードにするためにはWindows10のバージョンを1803から1809にバージョンアップする必要があるのですが、いつまで経っても先方からやってこないので、自分から出かけてバージョンアップしました。

バージョンアップした結果

Windows10バージョンアップに4時間かかりましたが黒モードにして得られる快適性の価値を考えると4時間ははした時間です。

2019年1月4日金曜日

イノシシと人の考古学 新津健 日経記事

今朝の日経文化欄に記事「イノシシと人の考古学 新津健」が掲載されていました。

日経記事「イノシシと人の考古学 新津健」

今年の干支がイノシシであり、新春に相応しい興味深い記事です。

この記事で紹介されている新津健著「猪の文化史 考古編」(雄山閣)を昨年2月~6月に学習し、20回にわたってブログ記事を書きましたので、記事内容に愛着を感じます。

ブログ芋づる式読書のメモ 新津健著「猪の文化史 考古編」(雄山閣)学習記事全20編と関連記事1編合計21編のサムネール画面(ダイナミックビューFlipcard画面から切抜)

記事の中で著者は、殺された神の遺骸から作物が生れる神話を引用してから「縄文土器を彩るイノシシと、ヘビやカエルも、これらの神話との関わりから考察できるのではないか、と目下思案をめぐらしているところだ。」と語っています。その思案がまとまって公表されてたらいの一番に入手して読みたいと期待しています。

日経記事「イノシシと人の考古学 新津健」

今年の干支がイノシシであり、新春に相応しい興味深い記事です。

この記事で紹介されている新津健著「猪の文化史 考古編」(雄山閣)を昨年2月~6月に学習し、20回にわたってブログ記事を書きましたので、記事内容に愛着を感じます。

ブログ芋づる式読書のメモ 新津健著「猪の文化史 考古編」(雄山閣)学習記事全20編と関連記事1編合計21編のサムネール画面(ダイナミックビューFlipcard画面から切抜)

記事の中で著者は、殺された神の遺骸から作物が生れる神話を引用してから「縄文土器を彩るイノシシと、ヘビやカエルも、これらの神話との関わりから考察できるのではないか、と目下思案をめぐらしているところだ。」と語っています。その思案がまとまって公表されてたらいの一番に入手して読みたいと期待しています。

2019年1月3日木曜日

2018年12月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2018年12月活動をふりかえります。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

10月頃からはじめた千葉県遺跡データベースづくりが11月に完成と言える区切りを迎えることができました。

長年の懸案事項が解決したという解放感を数日味わい、そのまま本来学習に戻るのは得策ではないと気が付き、遺跡データベースをしばらくいじくりまわして楽しむ(活用方策等について考える)ことにしました。

データベースの項目(フィールド)毎に幾つかの切り口で検索して情報を引き出し、分布図を作成する作業(遊び)を継続しました。

思いのほか貴重で重要で有用な学習資料が出来たという感想を持ちました。私家版千葉県遺跡データベースの素資料はふさの国文化財ナビゲーション(千葉県教育委員会)ダウンロードファイルですから、このような貴重な情報を公開している千葉県教育委員会に心から感謝します。

大晦日には2018年の趣味活動をふりかえる記事を書きました。12月の記事数は26です。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

QGIS技術メモなどの記事6編を書きました。番外編の趣旨は本編に掲載することをはばかるような記事を掲載することにあります。つまり狭小な視野、特殊な興味、その面白さが一般的でない自己中心的な記事を掲載することにあります。読んだ方のヒンシュクを買えば成功というブログです。12月の記事はその要件を満足することができたと感じます。願わくばもっと記事数を増やしたいです。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

23編の早朝散歩記事を書きました。12月前半は曇りが多く、後半は晴れが多いということが記事写真からよくわかります。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

2編の記事を書きました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

3編の記事を書きました。

6 12月活動の特徴

私家版千葉県遺跡DB地図帳つくりという形式をとってデータベースの内容を分布図作成を通して概観する活動を行いました。

なお、遺跡データベースの詳細面における修正改良作業に終わりはないという感想も持つことができました。

7 2019年1月活動のイメージ

私家版千葉県遺跡DB地図帳つくりの区切りをつけ、本来学習(縄文時代学習)を再スタートすることにします。

なお、1月15日はブログ「花見川流域を歩く」8周年記念日になりますのでその特別記事を書くことにします。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2018年12月記事

○は閲覧が多いもの

- 2018年の趣味活動をふりかえる

- 千葉県遺跡分布地図帳 牧、陣屋、城館、窯、条里

- 千葉県遺跡分布地図帳 集落跡、塚、城館跡、貝塚

- 千葉県遺跡分布地図帳 古墳

- 千葉県遺跡分布地図帳 包蔵地

- 千葉県遺跡の種別数

- 千葉県遺跡分布地図帳 中世近世近代

- 千葉県遺跡分布地図帳 奈良平安時代

- 千葉県遺跡分布地図帳 古墳時代遺跡分布 2

- 千葉県遺跡分布地図帳 古墳時代遺跡分布 1

- 千葉県遺跡分布地図帳 弥生時代遺跡分布 2

- 千葉県遺跡分布地図帳 弥生時代遺跡分布

- 参考 千葉県中央部縄文遺跡 時期別アニメ

- 千葉県遺跡分布地図帳 縄文時代遺跡分布 3

- 参考 縄文時代遺跡時期別分布アニメ

- 千葉県遺跡分布地図帳 縄文時代遺跡分布 2

- 千葉県遺跡分布地図帳 縄文時代遺跡分布 1

- 参考 旧石器時代遺跡ヒートマップ(カーネル密度推定)

- 千葉県遺跡分布地図帳 旧石器時代遺跡

- 千葉県全遺跡の市町村別分布

- 千葉県全遺跡の水系別分布

- ○千葉県遺跡分布地図帳 全遺跡

- 貝塚情報のQGIS画面における検索

- 縄文・弥生集落データベース(データベースれきはく)

- 貝塚情報の地図表示

- 貝塚プロット図の3D表現

ブログ「花見川流域を歩く 番外編」2018年12月記事

ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」2018年12月記事

ブログ「世界の風景を楽しむ」2018年12月記事

ブログ「芋づる式読書のメモ」2018年12月記事

花見川風景

2019年1月2日水曜日

度分秒表示形式コンバーターとしての地図太郎PLUS

位置情報付遺跡データベースをQGISにデリミティッドテキストレイヤーとして表示する機会が増えていますが、位置情報の度分秒表示形式がデータベースによってバラバラです。

しかしQGISでは位置情報は度単位が基本であり、度分秒表示は1形式だけしか受け付けてもらえません。そのため、度分秒表示形式をExcel関数のお世話になって度単位に変換することが必要であり手間がかかります。

QGISデータソースマネージャー デリミティッドテキスト

QGISにおけるオプション「度分秒を使う」では度と分、分と秒の間に半角空白を入れた場合だけ有効です。

ところが、以前使っていた地図太郎PLUSでは多様な度分秒形式での入力が可能です。そしてそのcsvファイル出力は度単位ですから、地図太郎PLUSを度分秒表示形式コンバーターとして使えることに気が付きました。

地図太郎PLUSの読み込み可能な座標形式

地図太郎PLUSではつぎの7種の座標形式(度分秒表示形式)の読み込みが可能です。

1 度単位

2 分単位

3 秒単位

4 度分秒コロン(:)区切り

5 度分秒ピリオド(.)区切り

6 度分秒半角(゜' ")区切り

7 度分秒全角(° ’ ”)区切り

8 度分秒区切り

9 区切りなし(分、秒の整数部は2桁)

次の例は度分秒「区切りなし」表示形式の遺跡データベースcsvファイルを地図太郎PLUSに読み込み、それをcsvファイルで出力したものです。この出力ファイルをQGISに読み込み使いました。地図太郎PLUSを度分秒表示形式コンバーターとして使いました。

度分秒表示形式コンバーターとして使える地図太郎PLUS

関連記事 2018.08.17記事「QGISにおける度分秒の利用」

関連記事 2018.05.03記事「Well-known textを知る」

しかしQGISでは位置情報は度単位が基本であり、度分秒表示は1形式だけしか受け付けてもらえません。そのため、度分秒表示形式をExcel関数のお世話になって度単位に変換することが必要であり手間がかかります。

QGISデータソースマネージャー デリミティッドテキスト

QGISにおけるオプション「度分秒を使う」では度と分、分と秒の間に半角空白を入れた場合だけ有効です。

ところが、以前使っていた地図太郎PLUSでは多様な度分秒形式での入力が可能です。そしてそのcsvファイル出力は度単位ですから、地図太郎PLUSを度分秒表示形式コンバーターとして使えることに気が付きました。

地図太郎PLUSの読み込み可能な座標形式

地図太郎PLUSではつぎの7種の座標形式(度分秒表示形式)の読み込みが可能です。

1 度単位

2 分単位

3 秒単位

4 度分秒コロン(:)区切り

5 度分秒ピリオド(.)区切り

6 度分秒半角(゜' ")区切り

7 度分秒全角(° ’ ”)区切り

8 度分秒区切り

9 区切りなし(分、秒の整数部は2桁)

次の例は度分秒「区切りなし」表示形式の遺跡データベースcsvファイルを地図太郎PLUSに読み込み、それをcsvファイルで出力したものです。この出力ファイルをQGISに読み込み使いました。地図太郎PLUSを度分秒表示形式コンバーターとして使いました。

度分秒表示形式コンバーターとして使える地図太郎PLUS

関連記事 2018.08.17記事「QGISにおける度分秒の利用」

関連記事 2018.05.03記事「Well-known textを知る」

登録:

投稿 (Atom)