博物館・資料館に展示されている遺物をショーケース越しに写真撮影し、フォトグラメトリーにより3Dモデルを作成し、縄文学習に活用しています。ショーケース越し撮影という劣悪な撮影環境下で作成された3Dモデルであっても、学習という活動では意外にも大変役立っています。そこで、3Dモデルが学習面においてどのように役立っているか、列挙してみました。

1 グルグル回して眺める。(手に持って観察することの疑似体験)…観察

・展示ショーケース内の展示物を遠くから見るだけではじっくり観察できません。そもそも10分でも20分でも場所を一人占めしてじっくり観察することは一般に許されせん。

・ところが、3Dモデルにしてパソコンで操作すればくるくる回しながら、拡大や縮小を自由に行いながら観察できます。対象物を手にもって観察することの疑似体験を時間制限なしにできます。

・展示現場では気が付かなかった事柄について観察できることもしばしばあります。

・3DモデルはSketchfabにアップロードすれば、webサイト・ブログ・Twitter・Facebookなどに埋め込むことができ、閲覧の自由度は高いです。

参考 全面赤彩された山形土偶頭部(千葉市内野第1遺跡) 観察記録3Dモデル加曽利B式、最大高7.2㎝、最大幅9.4㎝、最大厚4.2㎝

千葉市埋蔵文化財調査センター所蔵

撮影場所:千葉市埋蔵文化財調査センター

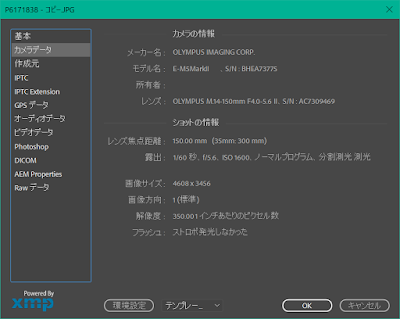

撮影月日:2020.08.21

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v5.003 processing 50 images

2 展示物として通常眺めることができない角度から眺める。(例 真上から)…観察

・例えば展示物を真上から眺めることは通常できません。しかし3Dモデルをつくれば、真上からの写真は無いにもかかわらず、真上から正確な形状を観察できます。

・自由な角度で展示物の写真を作成することができます。

全面赤彩された山形土偶頭部を横から見た様子

展示施設でこのような角度で観察することは困難です。

3 任意の長さを計測する。…分析

・ショーケースの近くにスケールを置いて写真撮影できれば、3Dモデル空間にスケールを置くことができ、3Dモデル全体に実寸法を付与できます。スケールをおかなくても3Dモデル空間に既知の距離があれば実寸を付与できます。

・3Dモデルに実寸法を付与できれば、対象物の任意2点間のユークリッド距離を計測できます。

4 オルソ投影図を作成する。…分析

・3Dモデルを作成すればオルソ投影図を作成できますから、遺物の厳密な形状を知ることができます。通常の写真撮影ではオルソ投影写真撮影は不可能です。

5 6面図を作成する…分析、表現

・GigaMesh Software Frameworkを使えば、3Dモデルから即座にオルソ投影6面図を作成できます。

6面図の例 称名寺式土器(千葉市餅ヶ崎遺跡)3Dモデル6面図

6 任意の切断面を作成する。…分析

・3Dモデルは任意の断面で切断することができますから、断面形状の把握や断面図作成に有効です。

・遺物現物に接触することなく遺物を疑似的に切断することができることは遺物形状理解に有用です。

称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡) 切断3Dモデル撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2019.12.27

許可:加曽利貝塚博物館の許可により全周多視点撮影及び3Dモデル公表

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 93 images

7 展開図を作成する。…分析、表現

・GigaMesh Software Frameworkを使えば、土器など回転体の展開図を即座に作成できます。

・展開図を作成することにより模様の分布を平面図上で把握できるようになり、便利です。

参考 GigaMesh Software Frameworkで作成した展開写真

8 3Dモデルの動画を作成する。…表現

・3Dモデル作成ソフト3DF Zephyr Liteでは3Dモデルの動画を撮影できますから、3Dモデル紹介に有効活用できます。

参考 全面赤彩された山形土偶頭部(千葉市内野第1遺跡) 観察記録3Dモデルの動画

9 異なる任意の複数3Dモデルを同じ空間に置いて3Dモデルとして直接観察比較する。…分析、表現

・Blenderを使って、複数の3Dモデルを同じ3D空間に置いて3Dモデルとして比較することができます。一種の疑似展示になります。

……………………………………………………………………

以下は専門家レベルで実用化されています。(自分は未着手)

10 3Dモデルを3Dプリンターで印刷造形する。…応用

・完結した3Dモデルならば、3Dプリンターでその形状を印刷造形できます。

・学習資料、教材、グッズ、コレクションなどに活用できます。

11 VR拡張現実の素材として活用する。…応用

・展示施設内でタブレットをかざすと、その場には置いていない貴重な遺物が浮かび上がるなど

・原品の保護とか、貸出中の対応に使えそうです。

・展示物現物がゼロの展示施設(空空間)も可能です。(眼鏡をかけると学校の屋内運動施設が巨大な考古遺物展示場になるなど)

……………………………………………………………………

12 感想

・自分にとって3Dモデル作成の最大意義は1の「グルグル回して眺める。(手に持って観察することの疑似体験)」です。3Dモデルにしてそれを観察することにより、対象物がいわば「心理的意味での自分所有物」となり、自分事として深い観察が可能になります。その心理変化は自分の場合は学習を進める上で大きなものがあります。展示施設で観察している時と3Dモデルを観察している時の集中度や連想力は全く異なります。

・3Dモデル作成の第2番目の意義は7の「展開図を作成する」です。3DモデルをGigaMesh Software Frameworkに投入していわば一瞬のうちに展開図が作成できることは今でも夢のようです。展開図作成により土器模様分析が自由にできるようになりました。GigaMesh Software Framework(ハイデルベルグ大学Hubert Maraさんをはじめとする研究者チームにより作成公表されているフリーソフト)に感謝します。