展示施設でショーケース等に展示されている縄文土器や石器などの遺物3Dモデルを作成する際の撮影方法が、自分なりに改良されてきていますのでメモします。

1 広角(普通)撮影の功罪

以前はすべて広角(普通)撮影で3Dモデルを作成していました。レンズをいじる必要がありませんし、なによりも広い範囲の展示物を同時に3Dモデルにすることができるので便利です。

1つの3Dモデルを分割して、複数の3Dモデル作成に仕上げることもかなりありました。

しかし、それでは小さい展示物のモデル満足感が少ないことに気が付きました。精度が低いということです。

2020.07.17記事「山形土偶による3Dモデル再現忠実性テスト」

2 望遠撮影の有用性

小さい展示物について望遠撮影したところ、仕上がり3Dモデルは広角(普通)撮影よりも確実に良いことを確認しました。そのため最近は望遠撮影が可能な場面ではすべて望遠撮影することにしました。当然ですが多くの場合対象物は1つになります。(望遠にも限界がありますから、小さい対象物が近接して展示されている場合は複数一緒の撮影になります。)

3 実寸法付与のための広角(普通)撮影

ショーケースの外側にスケールを置いてそれを含む3Dモデルにすると、3Dモデルに実寸法を付与できます。これで3Dモデルの有用性が格段に高まります。この撮影は広角(普通)撮影になります。

2020.02.13記事「展示物3Dモデルスケーリングのための撮影法」

4 広角(普通)撮影と望遠撮影の併用

2と3の双方の要件を満足させるために、現在はすべて広角(普通)撮影と望遠撮影を併用しています。つまり2回同じ展示物について撮影するということです。

時間はかかりますが、得られる情報満足感は大きいものがあります。

以前のようにより短時間でより多数展示物を3Dモデルにしようという「下品」(?)な気持ちが少なくなりました。

1回の展示施設訪問で作成できる3Dモデルが少なくなりましたが、もっと作成したいと希望するならば、何回でも通って質の高い3Dモデルを作成しようという「上品」(?)な気持ちになりました。

広角(普通)撮影写真 エクスプローラー画面

広角(普通)撮影写真で作成した3Dモデル 未調整画面

ショーケース手前にファイバー製スケールを置いています。

望遠撮影写真 エクスプローラー画面

望遠撮影写真で作成した3Dモデル 未調整画面

2020年7月26日日曜日

2020年7月22日水曜日

離れたドライブやホルダーにあるファイルの所在確認ファイル

離れたドライブやフォルダーにあるファイルがどこにあるのかそのパスを記録したテキストファイルを保存しておきたいことがあります。

自分の場合カメラで撮影した写真はDドライブに保存しておき、ブログ等掲載用に加工して保存する場所はCドライブです。ブログ掲載後時間が経ってから加工前の写真を再び使おうとしたとき、その写真がどこにあるのかすぐに探せないことがあります。

そこで素ファイルがどこに所在しているのか記録しておくと便利です。

その記録方法が十分に確立しましたのでメモしておきます。

次のような状況における技術メモです。

●状況

・素ファイルはDドライブの深い階層下に置いてある。

・素ファイルを加工してブログ掲載用のファイルをCドライブの深い階層の下に置いてある。

・後日、Cドライブのブログ掲載写真を見て、その素ファイルの場所にすぐ移動して素ファイルを再利用したい。

・しかし、素ファイルの場所が(類似ファイルが多数存在するなどにより)思い出せない、探せない。

●解決方法

・Dドライブの写真をCドライブで最初に加工するときに、Cドライブに写真のパスをテキストで記録しておく。

●技術

・エクスプローラーでDドライブのファイルにカーソルを置いて「shift+右クリック」するとメニューに「パスのコピー」があるので、それをクリックする。(そのファイルのパスがメモリーに記憶される。)

「パスのコピー」

・エクスプローラーで作業しているCドライブの任意の場所を「右クリック」してメニューの「新規作成」をクリックして、さらに出てくるメニューの「テキストドキュメント」をクリックする。その場所にテキストファイルができる。

「新規作成」→「テキストドキュメント」

・そのテキストファイルをダブルクリックで開く。さらに「右クリック→貼り付け」する。テキストファイルにDドライブのファイルのパスがコピーされる。

●利用

後日Cドライブのテキストファイルを開けば、素ファイルのパスが出ているので、そのファイルに迷うことなくアクセスできる。

言葉で説明するとなかなか厄介ですが、パソコン操作上は慣れれば大変便利です。

また、上記例とは反対の利用もしています。(素ファイルがどのブログ記事で利用されているかなど)

自分の場合カメラで撮影した写真はDドライブに保存しておき、ブログ等掲載用に加工して保存する場所はCドライブです。ブログ掲載後時間が経ってから加工前の写真を再び使おうとしたとき、その写真がどこにあるのかすぐに探せないことがあります。

そこで素ファイルがどこに所在しているのか記録しておくと便利です。

その記録方法が十分に確立しましたのでメモしておきます。

次のような状況における技術メモです。

●状況

・素ファイルはDドライブの深い階層下に置いてある。

・素ファイルを加工してブログ掲載用のファイルをCドライブの深い階層の下に置いてある。

・後日、Cドライブのブログ掲載写真を見て、その素ファイルの場所にすぐ移動して素ファイルを再利用したい。

・しかし、素ファイルの場所が(類似ファイルが多数存在するなどにより)思い出せない、探せない。

●解決方法

・Dドライブの写真をCドライブで最初に加工するときに、Cドライブに写真のパスをテキストで記録しておく。

●技術

・エクスプローラーでDドライブのファイルにカーソルを置いて「shift+右クリック」するとメニューに「パスのコピー」があるので、それをクリックする。(そのファイルのパスがメモリーに記憶される。)

「パスのコピー」

・エクスプローラーで作業しているCドライブの任意の場所を「右クリック」してメニューの「新規作成」をクリックして、さらに出てくるメニューの「テキストドキュメント」をクリックする。その場所にテキストファイルができる。

「新規作成」→「テキストドキュメント」

・そのテキストファイルをダブルクリックで開く。さらに「右クリック→貼り付け」する。テキストファイルにDドライブのファイルのパスがコピーされる。

●利用

後日Cドライブのテキストファイルを開けば、素ファイルのパスが出ているので、そのファイルに迷うことなくアクセスできる。

言葉で説明するとなかなか厄介ですが、パソコン操作上は慣れれば大変便利です。

また、上記例とは反対の利用もしています。(素ファイルがどのブログ記事で利用されているかなど)

2020年7月17日金曜日

山形土偶による3Dモデル再現忠実性テスト

2020.06.20記事「カメラ焦点距離と3Dモデル再現忠実性」2020.06.23記事「数センチ程度小展示物の学習用3Dモデル資料について」の続きです。

加曽利貝塚博物館常設展展示山形土偶(千葉市加曽利貝塚)について焦点距離の短い広角撮影と焦点距離の長い望遠撮影の双方を行い、作成した3Dモデルの再現忠実性をチェックしてみました。

1 3Dモデル再現忠実性チェック

山形土偶3Dモデル再現忠実性チェック 1

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

広角撮影の方が望遠撮影よりぼやけていますが正面からみると極端な違いは感じません。

山形土偶3Dモデル再現忠実性チェック 2

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

3Dモデルを斜めから見ると広角撮影の目鼻口などの結像が不十分であることがよくわかります。結像にメリハリがありません。また「高さ」がありません。のっぺりした感じの結像になっています。3Dモデルの場合光学写真と異なり情報を計算してもっともらしく描画しているだけです。ありのままではなく、あくまでも近似的な像であるのです。

広角レンズによる撮影と望遠レンズによる撮影では対象物(山形土偶)に関する情報量が違うので、再現忠実性が異なるということです。

このことから、写真下の望遠レンズ撮影3Dモデルも光学撮影像と比べると完全な再現が行われていないということになります。3Dモデルといわれるものの原理は、どんなに精密機器を使ってもあくまでも近似的モデルです。近似的でも目的に対して実用的であれば有用であるということです。

山形土偶3Dモデル再現忠実性チェック 3

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

広角撮影像は正しく結像していません。横沈線がずれています。

実はこの3Dモデルは土偶から離れた場所にある石棒の3Dモデルを作成したとき、その3Dモデルの端にこの山形土偶が生成されていたので切り抜いて作成したオマケです。通常は広角撮影でもその対象物を目標に撮影すれば、これほどひどいものにはなりません。

参考 3DF Zephyr Liteの画面におけるカメラ表示

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

3Dモデル作成ソフト3DF Zephyr Liteではカメラの位置だけでなく画角も表示していることを知りました。

2 3Dモデル

みみずく形土偶と山形土偶 観察記録3Dモデル

みみづく形土偶:縄文後期安行2式、千葉市加曽利貝塚 南貝塚史跡整備第2調査区

山形土偶:縄文後期加曽利B3式、千葉市加曽利貝塚 南貝塚(Ⅴトレンチ)

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2020.06.02

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 93 images

山形土偶(千葉市加曽利貝塚) 観察記録3Dモデル

縄文後期加曽利B3式、千葉市加曽利貝塚南貝塚(Ⅴトレンチ)

撮影場所:加曽利貝塚博物館 常設展示

撮影月日:2020.07.14

ガラス面越し

撮影 3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v.5.001 processing 39 images

加曽利貝塚博物館常設展展示山形土偶(千葉市加曽利貝塚)について焦点距離の短い広角撮影と焦点距離の長い望遠撮影の双方を行い、作成した3Dモデルの再現忠実性をチェックしてみました。

1 3Dモデル再現忠実性チェック

山形土偶3Dモデル再現忠実性チェック 1

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

広角撮影の方が望遠撮影よりぼやけていますが正面からみると極端な違いは感じません。

山形土偶3Dモデル再現忠実性チェック 2

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

3Dモデルを斜めから見ると広角撮影の目鼻口などの結像が不十分であることがよくわかります。結像にメリハリがありません。また「高さ」がありません。のっぺりした感じの結像になっています。3Dモデルの場合光学写真と異なり情報を計算してもっともらしく描画しているだけです。ありのままではなく、あくまでも近似的な像であるのです。

広角レンズによる撮影と望遠レンズによる撮影では対象物(山形土偶)に関する情報量が違うので、再現忠実性が異なるということです。

このことから、写真下の望遠レンズ撮影3Dモデルも光学撮影像と比べると完全な再現が行われていないということになります。3Dモデルといわれるものの原理は、どんなに精密機器を使ってもあくまでも近似的モデルです。近似的でも目的に対して実用的であれば有用であるということです。

山形土偶3Dモデル再現忠実性チェック 3

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

広角撮影像は正しく結像していません。横沈線がずれています。

実はこの3Dモデルは土偶から離れた場所にある石棒の3Dモデルを作成したとき、その3Dモデルの端にこの山形土偶が生成されていたので切り抜いて作成したオマケです。通常は広角撮影でもその対象物を目標に撮影すれば、これほどひどいものにはなりません。

参考 3DF Zephyr Liteの画面におけるカメラ表示

上 焦点距離14.00㎜(35㎜判換算28㎜) 広角撮影

下 焦点距離150.00㎜(35㎜判換算300㎜)望遠撮影

3Dモデル作成ソフト3DF Zephyr Liteではカメラの位置だけでなく画角も表示していることを知りました。

2 3Dモデル

みみずく形土偶と山形土偶 観察記録3Dモデル

みみづく形土偶:縄文後期安行2式、千葉市加曽利貝塚 南貝塚史跡整備第2調査区

山形土偶:縄文後期加曽利B3式、千葉市加曽利貝塚 南貝塚(Ⅴトレンチ)

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2020.06.02

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 93 images

山形土偶(千葉市加曽利貝塚) 観察記録3Dモデル

縄文後期加曽利B3式、千葉市加曽利貝塚南貝塚(Ⅴトレンチ)

撮影場所:加曽利貝塚博物館 常設展示

撮影月日:2020.07.14

ガラス面越し

撮影 3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v.5.001 processing 39 images

2020年7月1日水曜日

2020年6月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2020年6月活動をふりかえります。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

6月の記事数は28編です。

加曽利貝塚博物館観覧で撮影した写真から3Dモデルを作成して考察した記事をメインの書きました。石器だけでなく土偶にも関心が及びました。

縄文時代人口問題の興味も深まり記事を書きました。気温低下により後期晩期の人口が減少したという説に疑問があり、まだ十分に学習を展開できていません。

前田耕地遺跡、見高段間遺跡の学習をおこないました。

国宝土偶「縄文のビーナス」について集中的に検討しました。「子どもへの投資」という新しい視点からの学習です。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

Blender操作入門記事や3Dモデル作成技術に関する記事など6編を書きました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

早朝散歩記事15編を書きました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

ナスカ地上絵とストーンヘンジなどについて7編の記事を書きました。趣味活動全体のなかでこのブログは息抜き的活動として位置付けています。しかし、ついつい面白くなって深めようとしてしまい、趣味活動全体の時間・エネルギー配分をゆがめてしまう元凶になることがあります。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)学習記事を6編書きました。この図書の第4章は6月に学習するという計画を実行することができました。

6 6月学習の特徴

山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の「前期・中期」学習を軸にして、そこから派生する諸問題を寄り道学習としてブログ本編で記事にしました。その際、技術的興味はブログ番外編で記事にしました。同時に、散歩は自然・風景編、海外息抜きは世界風景でしました。目指したブログ活動スタイルが6月になって定着できたようです。

7 7月活動のイメージ

基本は6月活動と同じで、軸学習は「第5章 後期・晩期」に移行します。

コロナの規制も緩やかになりつつあるので、展示館訪問→石器等の3Dモデル作成→3Dモデルを使った学習を近隣展示館や遠方の展示館に広げることにします。

中途半端な技術習得になっているBlenderについて集中取り組みして、基本操作ができるようになりたいと思います。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2020年6月記事

〇は閲覧が多いもの

ブログ「花見川流域を歩く 番外編」2020年6月記事

ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」2020年6月記事

ブログ「世界の風景を楽しむ」2020年6月記事

ブログ「芋づる式読書のメモ」2020年6月記事

3Dモデルを作成した主な土偶・人面土版

地理院地図3Dモデル(色別標高図+陰影起伏図)

垂直倍率:×9.9

アノテーションからブログ記事にリンク

ブログ「世界の風景を楽しむ」2020.06.26記事「世界歴史考古3Dモデル80の地球型3D配置モデル」で紹介した3DモデルAround the World in 80 Models Posts by Abby Crawfordの仕組みを早速自分の手持ち資料に適用してみた技術試作物です。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

6月の記事数は28編です。

加曽利貝塚博物館観覧で撮影した写真から3Dモデルを作成して考察した記事をメインの書きました。石器だけでなく土偶にも関心が及びました。

縄文時代人口問題の興味も深まり記事を書きました。気温低下により後期晩期の人口が減少したという説に疑問があり、まだ十分に学習を展開できていません。

前田耕地遺跡、見高段間遺跡の学習をおこないました。

国宝土偶「縄文のビーナス」について集中的に検討しました。「子どもへの投資」という新しい視点からの学習です。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

Blender操作入門記事や3Dモデル作成技術に関する記事など6編を書きました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

早朝散歩記事15編を書きました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

ナスカ地上絵とストーンヘンジなどについて7編の記事を書きました。趣味活動全体のなかでこのブログは息抜き的活動として位置付けています。しかし、ついつい面白くなって深めようとしてしまい、趣味活動全体の時間・エネルギー配分をゆがめてしまう元凶になることがあります。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)学習記事を6編書きました。この図書の第4章は6月に学習するという計画を実行することができました。

6 6月学習の特徴

山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の「前期・中期」学習を軸にして、そこから派生する諸問題を寄り道学習としてブログ本編で記事にしました。その際、技術的興味はブログ番外編で記事にしました。同時に、散歩は自然・風景編、海外息抜きは世界風景でしました。目指したブログ活動スタイルが6月になって定着できたようです。

7 7月活動のイメージ

基本は6月活動と同じで、軸学習は「第5章 後期・晩期」に移行します。

コロナの規制も緩やかになりつつあるので、展示館訪問→石器等の3Dモデル作成→3Dモデルを使った学習を近隣展示館や遠方の展示館に広げることにします。

中途半端な技術習得になっているBlenderについて集中取り組みして、基本操作ができるようになりたいと思います。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2020年6月記事

〇は閲覧が多いもの

- 国宝土偶「縄文のビーナス」と子どもへの投資

- 国宝土偶「縄文のビーナス」女の一生の意味

- コハクルートとヒスイルート

- 国宝土偶「縄文のビーナス」の下腹部陰刻

- 3Dモデルを作成した主な土偶・人面土版

- 昭和39年調査出土安行3b式土器のGigaMesh Software Framework展開図作成

- 神津島黒曜石陸揚地の見高段間遺跡

- ちば市政だより 2020Chiba 7

- 昭和39年調査出土 安行3b式土器

- 縄文晩期安行3b式土器外1点(千葉市加曽利貝塚) 観察記録3Dモデル

- もっこふんどし着装縄文後・晩期土偶

- 加曽利貝塚令和元年度発掘調査地点の位置

- 円錐形土偶の乳房間縦沈線の意義

- 前田耕地遺跡資料にありつく

- 縄文後晩期磨製石斧3点(千葉市加曽利貝塚) 観察記録3Dモデル

- 縄文晩期 熱を受けた磨製石斧2点(千葉市加曽利貝塚 85号竪穴住居) 観察記録3Dモデル

- 縄文晩期石剣3本 (千葉市加曽利貝塚 85号竪穴住居跡) 観察記録3Dモデル

- みみずく形土偶と山形土偶 観察記録3Dモデル

- 鳥浜貝塚出土石斧柄

- 縄文後晩期人口減少理由に関する学習メモ

- 縄文晩期と疫病(結核)

- 縄文晩期丸木舟(複製)展示状況3Dモデル

- 〇縄文時代人口データ原典の考察

- 縄文晩期独鈷石(千葉市加曽利貝塚 南貝塚11区) 観察記録3Dモデル

- 加曽利B3式期石棒2点(千葉市加曽利貝塚112号住居跡) 観察記録3Dモデル

- 〇縄文時代人口について問題意識をもつ

- 再開加曽利貝塚博物館の観覧

- 縄文石器学習のイメージ

ブログ「花見川流域を歩く 番外編」2020年6月記事

- 数センチ程度小展示物の学習用3Dモデル資料について

- カメラ焦点距離と3Dモデル再現忠実性

- 地理院地図3DモデルのBlenderインポート

- Blenderで3Dモデルを並べる

- BlenderGISの試用

- 2020年5月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」2020年6月記事

- 曇り

- 晴れ 雲多し

- 晴れ 水蒸気が多い

- 朝焼け後くもり

- 久しぶりの日の出

- 赤い東の空

- くもりと湿気

- 低空高速移動する雲

- 日の出の素晴らしさを味わう

- 日の出前

- 朝焼け後曇り

- 今朝も水墨画花見川を楽しむ

- 曇り

- 曇り後晴れ

- くもり&小雨

ブログ「世界の風景を楽しむ」2020年6月記事

- 世界歴史考古3Dモデル80の地球型3D配置モデル

- ストーンヘンジ その2

- ストーンヘンジ その1

- パルパ地上絵 4人のシャーマン

- ナスカ地上絵「ハチドリ」とDEM-Net Elevation APIによる地形3Dモデル作成

- ナスカ地上絵 手

- ナスカ地上絵 巨人

ブログ「芋づる式読書のメモ」2020年6月記事

3Dモデルを作成した主な土偶・人面土版

地理院地図3Dモデル(色別標高図+陰影起伏図)

垂直倍率:×9.9

アノテーションからブログ記事にリンク

ブログ「世界の風景を楽しむ」2020.06.26記事「世界歴史考古3Dモデル80の地球型3D配置モデル」で紹介した3DモデルAround the World in 80 Models Posts by Abby Crawfordの仕組みを早速自分の手持ち資料に適用してみた技術試作物です。

2020年6月23日火曜日

数センチ程度小展示物の学習用3Dモデル資料について

2020.06.20記事「カメラ焦点距離と3Dモデル再現忠実性」と同じ実験を別の小土偶で行い、小展示物の学習用3Dモデル資料の作り方について考えてみました。

1 カメラ焦点距離の違いと3Dモデル資料の違い

ア 焦点距離の違いによる写真の様子

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真例

展示ショーケース外側にスケール(ファイバー製折尺)を置いて撮影しています。

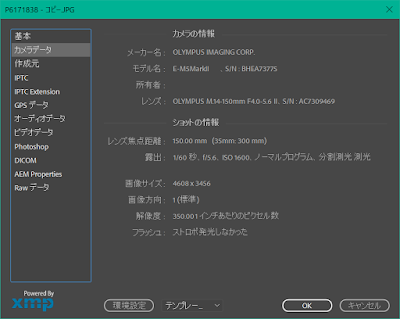

写真情報

焦点距離150.00㎜(35㎜換算300㎜)写真例

写真情報

イ 3Dモデル結像

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真による3Dモデル結像(切り抜き前)

展示ショーケース外側に置いたスケール(ファイバー製折尺)をつかって3Dモデルに実寸法を付与できます。

焦点距離150.00㎜(35㎜換算300㎜)写真による3Dモデル結像(切り抜き前)

ウ 対象土偶の3Dモデル切り抜き

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真による3Dモデル結像(切り抜き後)

焦点距離150.00㎜(35㎜換算300㎜)写真による3Dモデル結像(切り抜き後)

焦点距離の短い写真で作成した3Dモデルは対象物の凹凸が平滑化されてしまい、焦点距離の長い写真から作成した3Dモデルと比較するととても使えるものではありません。

しかし、焦点距離の短い写真から作成した3Dモデルだけを見るかぎり、それで満足してしまうかもしれません。

2 学習用3Dモデル資料の作成方法

ア 3Dモデルカタログ資料の作成

多くの展示館では小展示物を所せましと多数展示する傾向があります。これらの展示物全部に対して個別の深い興味を持つことはまれです。したがって展示物全体をカメラ固定最短焦点距離で撮影して3Dモデルを作成し、それを3Dモデルカタログ資料として活用することが考えられます。個別展示物の3D再現性は大いに限界があることを知っていれば役立つ学習資料になると考えます。

また3Dモデルを作成するためには多数写真を撮影しますから、その写真のなかから有用なものをトリミング拡大して使うことも可能になります。写真には再現忠実性の問題はありませんからピントが合っていれば使い勝手のよい資料になります。

イ 3Dモデルに実寸法を付与するための資料

1の3Dモデルカタログ資料作成において、展示ショーケースの前にスケールを置けば3Dモデルに実寸法を付与できます。

ウ 3Dモデル本資料の作成

特別興味のある対象展示物が小さい場合はカメラ焦点距離を長くして(ズームレンズで拡大して)撮影し3Dモデルを作成することが必須です。(と気が付きました。)

3 まとめ

展示物に対する興味の強弱によって異なってくると思いますが、当面次のような考えで展示物学習用3Dモデルを作成することします。

ア なんとなく興味のある小展示物…3Dモデルカタログ資料作成

イ 興味がある小展示物…3Dモデルカタログ資料作成+3Dモデル本資料作成

4 参考 3Dモデル作成用撮影時間

上記3Dモデル本資料作成ではカメラシャッターを64回押しましたが、その時間は5分17秒でした。次から次へと観覧者が訪れる混在する展示館での3Dモデル用撮影はできませんが、5分間くらいは人が途切れる程度の展示館では3Dモデル用撮影が他の観覧者の邪魔になることはほとんどないとおもいます。現実にはほとんどの展示館で開館時間の大半が無人といってよい状況がありますから、無人時間を狙って行う私の3Dモデル用撮影に対して展示物達は喜んでいると思います。

……………………………………………………………………

この記事の対象遺物である縄文後・晩期土偶(千葉市加曽利貝塚)は次の記事で詳しく検討しています。

ブログ花見川流域を歩く2020.06.22記事「もっこふんどし着装縄文後・晩期土偶」

1 カメラ焦点距離の違いと3Dモデル資料の違い

ア 焦点距離の違いによる写真の様子

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真例

展示ショーケース外側にスケール(ファイバー製折尺)を置いて撮影しています。

焦点距離150.00㎜(35㎜換算300㎜)写真例

写真情報

イ 3Dモデル結像

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真による3Dモデル結像(切り抜き前)

展示ショーケース外側に置いたスケール(ファイバー製折尺)をつかって3Dモデルに実寸法を付与できます。

ウ 対象土偶の3Dモデル切り抜き

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真による3Dモデル結像(切り抜き後)

焦点距離150.00㎜(35㎜換算300㎜)写真による3Dモデル結像(切り抜き後)

焦点距離の短い写真で作成した3Dモデルは対象物の凹凸が平滑化されてしまい、焦点距離の長い写真から作成した3Dモデルと比較するととても使えるものではありません。

しかし、焦点距離の短い写真から作成した3Dモデルだけを見るかぎり、それで満足してしまうかもしれません。

2 学習用3Dモデル資料の作成方法

ア 3Dモデルカタログ資料の作成

多くの展示館では小展示物を所せましと多数展示する傾向があります。これらの展示物全部に対して個別の深い興味を持つことはまれです。したがって展示物全体をカメラ固定最短焦点距離で撮影して3Dモデルを作成し、それを3Dモデルカタログ資料として活用することが考えられます。個別展示物の3D再現性は大いに限界があることを知っていれば役立つ学習資料になると考えます。

また3Dモデルを作成するためには多数写真を撮影しますから、その写真のなかから有用なものをトリミング拡大して使うことも可能になります。写真には再現忠実性の問題はありませんからピントが合っていれば使い勝手のよい資料になります。

イ 3Dモデルに実寸法を付与するための資料

1の3Dモデルカタログ資料作成において、展示ショーケースの前にスケールを置けば3Dモデルに実寸法を付与できます。

ウ 3Dモデル本資料の作成

特別興味のある対象展示物が小さい場合はカメラ焦点距離を長くして(ズームレンズで拡大して)撮影し3Dモデルを作成することが必須です。(と気が付きました。)

3 まとめ

展示物に対する興味の強弱によって異なってくると思いますが、当面次のような考えで展示物学習用3Dモデルを作成することします。

ア なんとなく興味のある小展示物…3Dモデルカタログ資料作成

イ 興味がある小展示物…3Dモデルカタログ資料作成+3Dモデル本資料作成

4 参考 3Dモデル作成用撮影時間

上記3Dモデル本資料作成ではカメラシャッターを64回押しましたが、その時間は5分17秒でした。次から次へと観覧者が訪れる混在する展示館での3Dモデル用撮影はできませんが、5分間くらいは人が途切れる程度の展示館では3Dモデル用撮影が他の観覧者の邪魔になることはほとんどないとおもいます。現実にはほとんどの展示館で開館時間の大半が無人といってよい状況がありますから、無人時間を狙って行う私の3Dモデル用撮影に対して展示物達は喜んでいると思います。

……………………………………………………………………

この記事の対象遺物である縄文後・晩期土偶(千葉市加曽利貝塚)は次の記事で詳しく検討しています。

ブログ花見川流域を歩く2020.06.22記事「もっこふんどし着装縄文後・晩期土偶」

2020年6月20日土曜日

カメラ焦点距離と3Dモデル再現忠実性

展示考古遺物で小さいものの3Dモデルを作成する場合、カメラ焦点距離変化がどの程度再現忠実性にかかわるのか体験実験をしてみました。

1 3Dモデル再現忠実性実験対象の対象

縄文後期初頭?円錐形土偶(千葉市加曽利貝塚)

加曽利貝塚博物館展示

胴部長径3.2㎝、短径2.7㎝、高さ3.9㎝(3Dモデルから計測)

2 実験した焦点距離

利用カメラはolympus om-d e-m5 mark2。

ア 14.00㎜(35㎜換算28㎜)(カメラズームレンズの最短焦点距離)

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真

イ 150.00㎜(35㎜換算300㎜)

焦点距離150.00㎜(35㎜換算300㎜)写真

3 3Dモデルの再現忠実性 結果

オルソグラフィック投影 正面から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

オルソグラフィック投影 左から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

オルソグラフィック投影 右から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

オルソグラフィック投影 上から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

4 体験実験の感想

焦点距離による3Dモデル結像の違いを対照比較すると、焦点距離150.00㎜の方が14.00㎜と比べて再現忠実性がはるかに高い結果となりました。3Dモデル作成ソフト(3DF Zephyr Lite)が対象物結像に使う情報量の差であると考えます。

この実験により、3Dモデル結像再現忠実性について感覚的に体感できたことはすばらしいことです。

これまでは縄文土器という比較的大きな遺物展示物の3Dモデル作成活動がメインであったため、ズームレンズの利用はわざと封印して、それで結果的にはバランスのとれたモデルがつくられてきたのだと思います。しかし、対象物が数㎝×数㎝×数㎝程度のものの撮影はこれからはズームレンズで拡大して撮影することを多用することにします。

なお、撮影途中で焦点距離を変化させると3Dモデル作成ができなくなりますので、1度設定したズームレンズの位置は最後まで変更できません。

5 3Dモデル

縄文後期初頭?円錐形土偶(千葉市加曽利貝塚) 観察記録3Dモデル

加曽利貝塚北貝塚1-1区Dトレンチ出土

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2020.06.17

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 38 images

カメラ焦点距離 150.00㎜

簡易版3Dモデル 縄文後期初頭?円錐形土偶(千葉市加曽利貝塚)

加曽利貝塚北貝塚1-1区Dトレンチ出土

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2020.06.17

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 47 images

カメラ焦点距離 14.00㎜

1 3Dモデル再現忠実性実験対象の対象

縄文後期初頭?円錐形土偶(千葉市加曽利貝塚)

加曽利貝塚博物館展示

胴部長径3.2㎝、短径2.7㎝、高さ3.9㎝(3Dモデルから計測)

2 実験した焦点距離

利用カメラはolympus om-d e-m5 mark2。

ア 14.00㎜(35㎜換算28㎜)(カメラズームレンズの最短焦点距離)

焦点距離14.00㎜(35㎜換算28㎜)写真

イ 150.00㎜(35㎜換算300㎜)

焦点距離150.00㎜(35㎜換算300㎜)写真

3 3Dモデルの再現忠実性 結果

オルソグラフィック投影 正面から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

オルソグラフィック投影 左から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

オルソグラフィック投影 右から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

オルソグラフィック投影 上から 左焦点距離150.00㎜、右焦点距離14.00㎜

4 体験実験の感想

焦点距離による3Dモデル結像の違いを対照比較すると、焦点距離150.00㎜の方が14.00㎜と比べて再現忠実性がはるかに高い結果となりました。3Dモデル作成ソフト(3DF Zephyr Lite)が対象物結像に使う情報量の差であると考えます。

この実験により、3Dモデル結像再現忠実性について感覚的に体感できたことはすばらしいことです。

これまでは縄文土器という比較的大きな遺物展示物の3Dモデル作成活動がメインであったため、ズームレンズの利用はわざと封印して、それで結果的にはバランスのとれたモデルがつくられてきたのだと思います。しかし、対象物が数㎝×数㎝×数㎝程度のものの撮影はこれからはズームレンズで拡大して撮影することを多用することにします。

なお、撮影途中で焦点距離を変化させると3Dモデル作成ができなくなりますので、1度設定したズームレンズの位置は最後まで変更できません。

5 3Dモデル

縄文後期初頭?円錐形土偶(千葉市加曽利貝塚) 観察記録3Dモデル

加曽利貝塚北貝塚1-1区Dトレンチ出土

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2020.06.17

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 38 images

カメラ焦点距離 150.00㎜

簡易版3Dモデル 縄文後期初頭?円錐形土偶(千葉市加曽利貝塚)

加曽利貝塚北貝塚1-1区Dトレンチ出土

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2020.06.17

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 47 images

カメラ焦点距離 14.00㎜

2020年6月11日木曜日

地理院地図3DモデルのBlenderインポート

はじめてのBlender操作学習の一環として地理院地図3DモデルをBlenderにインポートしてみました。

地理院地図3DモデルをVRMLダウンロードします。

VRMLダウンロード画面

このファイル(dem.wrl)をMeshLabにインポートして、それをobjファイルとしてエクスポートします。

MeshLab画面

Blenderではそのobjファイルをインポートできます。

Blenderに地理院地図3Dモデルを取り込めば、それを操作対象として扱うことができますから、考古遺跡に関する地形学習上有用です。

Blender画面

Blenderに2つの地理院地図3Dモデルをインポートして並べてみました。

この2つの3Dモデルを並べた3DモデルをSketchfabに投稿してみました。

加曽利貝塚付近の地形 地理院地図3Dモデル 地図及び写真 垂直倍率×9.9

dem:5mメッシュA

Blenderで編集

BlenderGISやDEM-Net Elevation APIで取得できる地形3Dモデルは最精細情報が30mメッシュです。一方地理院地図3Dモデルでは5mメッシュあるいは10mメッシュが使えますので、精度としては地理院地図3Dモデルがはるかに優れています。

地理院地図3DモデルをVRMLダウンロードします。

VRMLダウンロード画面

このファイル(dem.wrl)をMeshLabにインポートして、それをobjファイルとしてエクスポートします。

MeshLab画面

Blenderではそのobjファイルをインポートできます。

Blenderに地理院地図3Dモデルを取り込めば、それを操作対象として扱うことができますから、考古遺跡に関する地形学習上有用です。

Blender画面

Blenderに2つの地理院地図3Dモデルをインポートして並べてみました。

この2つの3Dモデルを並べた3DモデルをSketchfabに投稿してみました。

加曽利貝塚付近の地形 地理院地図3Dモデル 地図及び写真 垂直倍率×9.9

dem:5mメッシュA

Blenderで編集

BlenderGISやDEM-Net Elevation APIで取得できる地形3Dモデルは最精細情報が30mメッシュです。一方地理院地図3Dモデルでは5mメッシュあるいは10mメッシュが使えますので、精度としては地理院地図3Dモデルがはるかに優れています。

2020年6月10日水曜日

Blenderで3Dモデルを並べる

はじめてのBlender操作テクニック習得活動の一環として既存の土器3Dモデルを3つ集めて並べてみました。ヨロヨロしながら、つまづきながらなんとかできました。

1 抽象文土器、藤内式土器、称名寺式土器 観察記録3Dモデル

抽象文土器、藤内式土器、称名寺式土器 観察記録3Dモデル

抽象文土器:茅野市辻屋遺跡、尖石縄文考古館、2019.09.13撮影、3DF Zephyrで生成(44写真)

藤内式土器:伊那市金鋳場遺跡、伊那市創造館、2019.09.12撮影、3DF Zephyrで生成(60写真)

称名寺式土器:千葉市餅ヶ崎遺跡、加曽利貝塚博物館、2019.12.27撮影、3DF Zephyrで生成(93写真)

……………………………………………………………………

縄文中期前半抽象文深鉢形土器(茅野市辻屋遺跡)C 観察記録3Dモデル

撮影場所:尖石縄文考古館

撮影月日:2019.09.13

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 44 images

藤内式深鉢形土器(伊那市西箕輪 金鋳場遺跡) 観察記録3Dモデル

撮影場所:伊那市創造館

撮影月日:2019.09.12

4面ガラス張りショーケース越しに撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 60 images(Masquerade機能利用)

称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡) 観察記録3Dモデル

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2019.12.27

許可:加曽利貝塚博物館の許可により全周多視点撮影及び3Dモデル公表

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 93 images

……………………………………………………………………

抽象文土器、藤内式土器、称名寺式土器 観察記録3Dモデルの動画

3DF Zephyr Liteで作成

2 感想

既存3Dモデルを集めて一つの3Dモデルをつくることができるという原理がわかったことは大成果です。あとは台座とか背景とか説明パネルとかを添付して、さらに見栄えや正確性に関する各種作業を精緻化すればそれなりの自作展示場風の集成3Dモデルができます。別の展示施設の土器3Dモデルを3D画面のなかで比較検討する資料をつくることがこれでできるようになりました。

Blenderの価値の大きさにあらためて感動します。

1 抽象文土器、藤内式土器、称名寺式土器 観察記録3Dモデル

抽象文土器、藤内式土器、称名寺式土器 観察記録3Dモデル

抽象文土器:茅野市辻屋遺跡、尖石縄文考古館、2019.09.13撮影、3DF Zephyrで生成(44写真)

藤内式土器:伊那市金鋳場遺跡、伊那市創造館、2019.09.12撮影、3DF Zephyrで生成(60写真)

称名寺式土器:千葉市餅ヶ崎遺跡、加曽利貝塚博物館、2019.12.27撮影、3DF Zephyrで生成(93写真)

……………………………………………………………………

縄文中期前半抽象文深鉢形土器(茅野市辻屋遺跡)C 観察記録3Dモデル

撮影場所:尖石縄文考古館

撮影月日:2019.09.13

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 44 images

藤内式深鉢形土器(伊那市西箕輪 金鋳場遺跡) 観察記録3Dモデル

撮影場所:伊那市創造館

撮影月日:2019.09.12

4面ガラス張りショーケース越しに撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 60 images(Masquerade機能利用)

称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡) 観察記録3Dモデル

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2019.12.27

許可:加曽利貝塚博物館の許可により全周多視点撮影及び3Dモデル公表

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 93 images

……………………………………………………………………

3DF Zephyr Liteで作成

2 感想

既存3Dモデルを集めて一つの3Dモデルをつくることができるという原理がわかったことは大成果です。あとは台座とか背景とか説明パネルとかを添付して、さらに見栄えや正確性に関する各種作業を精緻化すればそれなりの自作展示場風の集成3Dモデルができます。別の展示施設の土器3Dモデルを3D画面のなかで比較検討する資料をつくることがこれでできるようになりました。

Blenderの価値の大きさにあらためて感動します。

2020年6月8日月曜日

BlenderGISの試用

BlenderGISを使ってこれまで気軽にできなかった広域地形のデフォルメ3Dモデルを作成してみました。

1 BlenderGISによるアラル海付近地形3Dモデル 垂直倍率:×500

アラル海付近地形3Dモデル 垂直倍率:×500

BlenderGISで3Dモデル作成

3Dモデル3DF Zephyrをアップロード v4.530

BlenderGIS作業画面

3Dモデルの動画

2 BlenderGIS試用メモ

東西約450㎞、南北約410㎞の範囲の地形3Dモデルを作成し、低平な地形をわかりやすく浮かび上がらせるために垂直倍率を500倍にしました。このような広域かつデフォルメ3Dモデルを何の準備もなく気軽にできるのはBlenderGISだけです。

残存したアラル海(細長い西部分)の写真と起伏が合っていません。これは広域の地形3Dモデルを作成するとファイル容量を抑制するためにBlenderGIS自身がメッシュの大きさを自動で大きくしているためのようです。このモデルでは全体が5㎞メッシュで作られているようです。

狭い範囲の3Dモデルをつくるとより現実の地形に即したものになることは確かめました。最も精細なメッシュの大きさは30mメッシュになります。

今回の作業では、BlenderGISによる3Dモデルの作成→OBJファイルエクスポート→3DF Zephyr LiteにOBJファイルインポート→Sketchfab投稿及び動画作成を行いました。

下に示す地図パネルの前に地形3Dモデルを置いた展示状況風3DモデルをBlenderでつくる予定でしたがとりあえずつまづいてできませんでした。原理としてはできることは確かめてあります。

つまづいた理由は地形3Dモデルの大きさ450㎞×410㎞を数10cm×数10cmにまで約100万分の1にまで縮小できなかったことです。Blenderの中は実寸法の世界であることを思い知らされました。オブジェクトの縮小は1/1000が限界のようです。1/1000に縮小するとソフトがハングアップしますから実用上は数百分の1程度かもしれません。

参考 地図パネルの写真

1 BlenderGISによるアラル海付近地形3Dモデル 垂直倍率:×500

アラル海付近地形3Dモデル 垂直倍率:×500

BlenderGISで3Dモデル作成

3Dモデル3DF Zephyrをアップロード v4.530

BlenderGIS作業画面

2 BlenderGIS試用メモ

東西約450㎞、南北約410㎞の範囲の地形3Dモデルを作成し、低平な地形をわかりやすく浮かび上がらせるために垂直倍率を500倍にしました。このような広域かつデフォルメ3Dモデルを何の準備もなく気軽にできるのはBlenderGISだけです。

残存したアラル海(細長い西部分)の写真と起伏が合っていません。これは広域の地形3Dモデルを作成するとファイル容量を抑制するためにBlenderGIS自身がメッシュの大きさを自動で大きくしているためのようです。このモデルでは全体が5㎞メッシュで作られているようです。

狭い範囲の3Dモデルをつくるとより現実の地形に即したものになることは確かめました。最も精細なメッシュの大きさは30mメッシュになります。

今回の作業では、BlenderGISによる3Dモデルの作成→OBJファイルエクスポート→3DF Zephyr LiteにOBJファイルインポート→Sketchfab投稿及び動画作成を行いました。

下に示す地図パネルの前に地形3Dモデルを置いた展示状況風3DモデルをBlenderでつくる予定でしたがとりあえずつまづいてできませんでした。原理としてはできることは確かめてあります。

つまづいた理由は地形3Dモデルの大きさ450㎞×410㎞を数10cm×数10cmにまで約100万分の1にまで縮小できなかったことです。Blenderの中は実寸法の世界であることを思い知らされました。オブジェクトの縮小は1/1000が限界のようです。1/1000に縮小するとソフトがハングアップしますから実用上は数百分の1程度かもしれません。

参考 地図パネルの写真

2020年6月1日月曜日

2020年5月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2020年5月活動をふりかえります。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

5月の記事数は29編です。

縄文早期遺跡として上黒岩岩陰遺跡、上野原遺跡について検討を深めました。上黒岩岩陰遺跡では死亡妊婦の儀礼について、上野原遺跡では石器送り場のゾーニングについて学習しました。

また草創期遺跡の神子柴遺跡と一鍬田甚兵衛山南遺跡についてその地形特性を考察しました。早期最初期頃の海岸線地理的位置に関する興味も自分に仕込みました。

縄文石器学習として各地展示館の石棒について3Dモデルを作成し興味を深めました。一鍬田甚兵衛山南遺跡出土有舌尖頭器や矢柄研磨器等について3Dモデルをつくり観察し、縄文草創期に関する興味を深めました。

さらに上野原遺跡の環状石斧や異形石器に対する興味を深め、TwitterでYoshiHRさんをはじめとする皆様から情報をいただき学習意欲を増進させることができました。

神子柴遺跡出土神子柴型石斧等石器について3Dモデルを作成して、石器出土の意義について学習しました。

なお、ブログのページビューが50万を通過しました。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

3Dモデル作成テクニック、Google earth proに関するテクニック等の技術記事とBlender(3DCGソフト)学習開始記事等10記事を書きました。DEM-Net Elevation APIの存在を知り、その紹介記事も書きました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

早朝散歩記事を20編書きました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

長らくの休眠から目覚めて、過去海外旅行の反芻記事を11編書きました。DEM-Net Elevation APIで海外風景の地形3Dモデルが簡易に作れるようになったので、記事作成がより楽しくなりました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の目次の縄文早期にかかわる部分の学習記事を9編かきました。この9編の記事作成に関する学習が私の5月学習の軸となっています。

6 5月学習の特徴

ア 技術

●3DF Zephyr Lite技術、マスク、SfM-MVS

●BlenderとBlenderGIS

●DEM-Net Elevation API

イ 遺跡

●上黒岩岩陰遺跡…受傷人骨

●上野原遺跡の祭祀空間としての特別性

●青森県長七谷地貝塚

●佐賀県東名遺跡

●函館市中野B遺跡

●神子柴遺跡

●一鍬田甚兵衛山南遺跡

ウ 軸学習

●山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の学習

エ 古地形復元とその技術

●縄文早期の海岸線の位置の大幅な変化→土地の減少→狩猟の危機→漁労に救われる

(地形変化興味、回帰的移動生活の変化…)

海底地形…Google earth pro、水深地形…QGIS

オ 石器

●石棒 →谷口康浩著「縄文人の石神 ~大形石棒にみる祭祀行為~」(2012、六一書房)

●一鍬田甚兵衛山南遺跡出土石器(有舌尖頭器等)

●環状石斧(YoshiHRさんからの情報、上野原遺跡の情報)

●神子柴遺跡出土石器→堤隆著「狩猟採集民のコスモロジー 神子柴遺跡」(2013、新泉社)

→大工原豊外編「縄文石器提要」(2020、ニューサイエンス社)

→上峯篤史著「縄文石器 その視角と方法」(2018、京都大学学術出版会)

7 6月活動のイメージ

●活動の軸となる学習→山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の第4章 前期・中期に関わる学習

●縄文社会消長分析学習→軸学習から派生する興味を寄り道的に学習する。

●石器学習→展示館での過去観察を資料化する。チャンスが生まれれば展示館で撮影して石器3Dモデルを作成して観察する。石器学習の体系的取り組みの在り方について模索する。

●学習技術向上→Blender技術獲得及び次の3Dツール間のファイル効率的使いまわし実現。

3Dツール→Blender、BlenderGIS、Sketchfab、DEM-Net Elevation API、3DF Zephyr Lite、MeshLab、GigaMesh Software Framework、地理院地図、QGIS、FreeCAD

●Vlog化の推進→自己流Vlog化としてブログ記事内容を象徴するような動画(アニメ)をできるだけ添付するようにします。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2020年5月記事

〇は閲覧の多いもの

縄文草創期有舌尖頭器(88図-30)(多古町一鍬田甚兵衛山南遺跡) 観察記録3Dモデルの動画

安山岩製、長さ5.5㎝、幅2.4㎝

千葉県教育委員会所蔵

撮影場所:千葉県教育庁文化財課森宮分室

撮影月日:2019.05.27

実寸法付与

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 42 images

1 ブログ「花見川流域を歩く」

5月の記事数は29編です。

縄文早期遺跡として上黒岩岩陰遺跡、上野原遺跡について検討を深めました。上黒岩岩陰遺跡では死亡妊婦の儀礼について、上野原遺跡では石器送り場のゾーニングについて学習しました。

また草創期遺跡の神子柴遺跡と一鍬田甚兵衛山南遺跡についてその地形特性を考察しました。早期最初期頃の海岸線地理的位置に関する興味も自分に仕込みました。

縄文石器学習として各地展示館の石棒について3Dモデルを作成し興味を深めました。一鍬田甚兵衛山南遺跡出土有舌尖頭器や矢柄研磨器等について3Dモデルをつくり観察し、縄文草創期に関する興味を深めました。

さらに上野原遺跡の環状石斧や異形石器に対する興味を深め、TwitterでYoshiHRさんをはじめとする皆様から情報をいただき学習意欲を増進させることができました。

神子柴遺跡出土神子柴型石斧等石器について3Dモデルを作成して、石器出土の意義について学習しました。

なお、ブログのページビューが50万を通過しました。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

3Dモデル作成テクニック、Google earth proに関するテクニック等の技術記事とBlender(3DCGソフト)学習開始記事等10記事を書きました。DEM-Net Elevation APIの存在を知り、その紹介記事も書きました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

早朝散歩記事を20編書きました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

長らくの休眠から目覚めて、過去海外旅行の反芻記事を11編書きました。DEM-Net Elevation APIで海外風景の地形3Dモデルが簡易に作れるようになったので、記事作成がより楽しくなりました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の目次の縄文早期にかかわる部分の学習記事を9編かきました。この9編の記事作成に関する学習が私の5月学習の軸となっています。

6 5月学習の特徴

ア 技術

●3DF Zephyr Lite技術、マスク、SfM-MVS

●BlenderとBlenderGIS

●DEM-Net Elevation API

イ 遺跡

●上黒岩岩陰遺跡…受傷人骨

●上野原遺跡の祭祀空間としての特別性

●青森県長七谷地貝塚

●佐賀県東名遺跡

●函館市中野B遺跡

●神子柴遺跡

●一鍬田甚兵衛山南遺跡

ウ 軸学習

●山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の学習

エ 古地形復元とその技術

●縄文早期の海岸線の位置の大幅な変化→土地の減少→狩猟の危機→漁労に救われる

(地形変化興味、回帰的移動生活の変化…)

海底地形…Google earth pro、水深地形…QGIS

オ 石器

●石棒 →谷口康浩著「縄文人の石神 ~大形石棒にみる祭祀行為~」(2012、六一書房)

●一鍬田甚兵衛山南遺跡出土石器(有舌尖頭器等)

●環状石斧(YoshiHRさんからの情報、上野原遺跡の情報)

●神子柴遺跡出土石器→堤隆著「狩猟採集民のコスモロジー 神子柴遺跡」(2013、新泉社)

→大工原豊外編「縄文石器提要」(2020、ニューサイエンス社)

→上峯篤史著「縄文石器 その視角と方法」(2018、京都大学学術出版会)

7 6月活動のイメージ

●活動の軸となる学習→山田康弘著「縄文時代の歴史」(2019、講談社現代新書)の第4章 前期・中期に関わる学習

●縄文社会消長分析学習→軸学習から派生する興味を寄り道的に学習する。

●石器学習→展示館での過去観察を資料化する。チャンスが生まれれば展示館で撮影して石器3Dモデルを作成して観察する。石器学習の体系的取り組みの在り方について模索する。

●学習技術向上→Blender技術獲得及び次の3Dツール間のファイル効率的使いまわし実現。

3Dツール→Blender、BlenderGIS、Sketchfab、DEM-Net Elevation API、3DF Zephyr Lite、MeshLab、GigaMesh Software Framework、地理院地図、QGIS、FreeCAD

●Vlog化の推進→自己流Vlog化としてブログ記事内容を象徴するような動画(アニメ)をできるだけ添付するようにします。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2020年5月記事

〇は閲覧の多いもの

- 一鍬田甚兵衛山南遺跡付近の地形3Dモデル

- 南箕輪村神子柴遺跡付近の地形

- 神子柴遺跡出土石器から広がる学習興味

- 神子柴遺跡出土局部磨製石斧等13点の観察記録3Dモデル作成

- 縄文早期初頭の海岸線地理的分布を知る取り組み

- 神子柴遺跡出土尖頭器の観察記録3Dモデル作成と心理的葛藤

- 環状石斧穿孔用礫石錐の存在を知る

- 縄文草創期石錐(103図-13)(多古町一鍬田甚兵衛山南遺跡) 観察記録3Dモデル

- 縄文草創期有舌尖頭器(86図-5)(多古町一鍬田甚兵衛山南遺跡) 観察記録3Dモデル

- 縄文草創期尖頭器(88図-41)(多古町一鍬田甚兵衛山南遺跡) 観察記録3Dモデル

- 上野原遺跡の縄文早期集落と祭祀空間との関係

- 環状石斧について アドバイスで入門知識が増大

- 縄文草創期有舌尖頭器(88図-30)(多古町一鍬田甚兵衛山南遺跡) 観察記録3Dモデル

- 上野原遺跡祭祀空間Aゾーンは神殿基壇である

- 上野原遺跡祭祀空間のゾーニング

- 縄文早期異形石器に驚く

- 縄文早期の環状石斧に驚く

- 霧島市上野原遺跡出土埋設ペア土器の意義

- 縄文草創期有舌尖頭器(千葉県多古町一鍬田甚兵衛山南遺跡) 観察記録3Dモデル

- 縄文草創期矢柄研磨器(一鍬田甚兵衛山南遺跡) 観察記録3Dモデル

- 50万ページビュー通過を感謝します

- 千葉県匝瑳市出土縄文晩期安山岩製石棒 観察記録3Dモデル

- 縄文早期の海岸と台地の回帰的定住

- 縄文早期当初から早期終末期までの海域拡大

- 津軽海峡と対馬海峡の海底地形

- 縄文中期石棒(清瀬市野塩外山遺跡) 観察記録3Dモデル

- 縄文中期「模様が彫られた石皿」(茅野市棚畑遺跡)外 観察記録3Dモデル

- 石棒(茅野市聖石遺跡第4号住居址(SB04))外 観察記録3Dモデル

- 〇上黒岩岩陰遺跡出土受傷人骨と身二つ

- BlenderGISの導入

- 朗報 世界の地形3Dモデルが作成できるサイト発見!

- はじめてのBlender作業 2

- はじめてのBlender作業

- webの黒モード表示

- Google earth proの海底地形表示

- Google earth proのweb版表示機能

- SfM-MVSによる3Dモデルの作成手順 3DF Zephyr Liteの利用

- ガラス越し撮影3Dモデル作成の強力機能

- 2020年4月ブログ活動のふりかえり

- 朝焼け後くもり

- 久しぶりの日の出直射光

- 上ガス観察

- 曇りと霧

- 今朝も曇り

- 曇り後晴れ

- 曇りの花見川

- 曇天

- 水面清掃

- うろこ雲

- 爽快な早朝

- ホトトギス初音、初見

- 曇天

- 日の出太陽と月

- 光る雲

- 千切れ雲が天空を覆う

- 濃霧の花見川

- 賑わう花見川

- 早朝花見川の人出が多様化

- 花見川の日の出

- ノルウェー トロルスティッゲン(トロルの梯子)のU字谷

- 機中からみたアラスカコロンビア氷河

- ハルシュタット岩塩坑

- カナダアルバータ州アサバスカ氷河

- オーロラの代わりに見た環天頂アーク

- ニュージーランド南島ミルフォードサウンド

- 天山山脈の氷河

- アリゾナ州アンテロープキャニオン

- アイスランド グルトフォスの滝

- サハラ砂漠の日の出

- メキシコのセノーテ

- 縄文早期の精神文化

- イヌの利用

- 多様な動植物の利用

- 北の大規模集落

- 鹿児島県霧島市上野原遺跡

- 谷口康浩編「縄文人の石神 ~大型石棒にみる祭儀行為~」

- 貝塚の存在=定住生活の証拠

- 早期の環境

- 定住とはなにか

安山岩製、長さ5.5㎝、幅2.4㎝

千葉県教育委員会所蔵

撮影場所:千葉県教育庁文化財課森宮分室

撮影月日:2019.05.27

実寸法付与

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.530 processing 42 images

登録:

投稿 (Atom)