3Dソフトを遊んでいたらFreeCADで余色立体画像をつくることができましたのでメモします。最先端の3次元CADに赤/シアンめがねを利用した余色立体画像作成機能があるとは、あまりにもレトロで驚きです。

3DF Zephyr Liteで作成した3DモデルをOBJファイルに出力し、そのファイルをFreeCADに投入し、表示→ステレオ→ステレオ赤/シアンに進むだけです。

FreeCADによる余色立体画像の作成

FreeCADでは余色立体画像作成の投影法や強調度など設定を変更できます。

なお、FreeCADではメッシュによる立体物の表示までで、テクスチャ(写真)は表示できないようです。(なお、FreeCADは良きソリッドモデラーを目指していて、良きメッシュモデラーは目指していないと公言しているソフトです。)

国宝縄文のビーナスの余色立体画像

右に赤セロファン、左にシアンセロファンを当ててみてください。立体画像とともに、子供のころの思い出が一緒に浮かぶでしょう。

国宝縄文のビーナスの余色立体画像

国宝縄文のビーナスの余色立体画像

パソコンソフトをあれこれ意味もなく遊ぶことも面白いことです。

2019年12月11日水曜日

2019年12月10日火曜日

3Dモデル作成におけるガラス面反射除去方法

縄文土器展示施設でガラス面越しに多視点周回撮影して3DF Zephyr Liteで3Dモデルを作成する際に、いつもガラス面に写る文字が3Dモデルに張り付いてしまいます。

その除去方法にようやく気が付きましたので、メモしておきます。

3Dモデル作成最終段階の「テクスチャ付きメッシュ作成」で文字が張り付くような写真を利用しなければよいだけです。

ガラス面反射の影響を除去する方法(3DF Zephyr Lite)

その除去方法にようやく気が付きましたので、メモしておきます。

3Dモデル作成最終段階の「テクスチャ付きメッシュ作成」で文字が張り付くような写真を利用しなければよいだけです。

ガラス面反射の影響を除去する方法(3DF Zephyr Lite)

2019年12月9日月曜日

エクスプローラーのその場でファイル作成

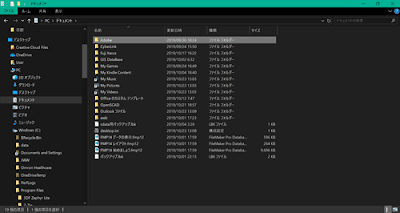

自分も随分奥手だと感じます。これまでその方法を知りたいと思っていた「エクスプローラーのその場でファイル作成」方法を知りましたのでメモします。

「エクスプローラーのある場所で右クリック→新規作成→(選択肢の中の)テキストドキュメントクリック」で、その場所にテキストファイルができます。私の場合WZEditorファイルとなります。

右クリックで出てくる新規作成→ファイル選択肢画面

ファイル選択肢には私の場合ワード、エクセル、テキスト、アクセス、パワポ、ドキュワークスが出てきます。webで調べるとこれらの選択肢の加除はレジスタをいじれば可能なようです。

これまでちょっとしたメモをエクスプローラーのフォルダーに残したいとき、その場に直にテキストファイルを作れなかったので苦労していましたが、これからはその苦労がなくなり、必要なメモを気軽に残すことができます。

「エクスプローラーのある場所で右クリック→新規作成→(選択肢の中の)テキストドキュメントクリック」で、その場所にテキストファイルができます。私の場合WZEditorファイルとなります。

右クリックで出てくる新規作成→ファイル選択肢画面

ファイル選択肢には私の場合ワード、エクセル、テキスト、アクセス、パワポ、ドキュワークスが出てきます。webで調べるとこれらの選択肢の加除はレジスタをいじれば可能なようです。

これまでちょっとしたメモをエクスプローラーのフォルダーに残したいとき、その場に直にテキストファイルを作れなかったので苦労していましたが、これからはその苦労がなくなり、必要なメモを気軽に残すことができます。

2019年12月3日火曜日

2019年11月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2019年11月活動をふりかえります。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

11月の記事数は6編となり、最低記録を更新したようです。しかし尖底土器に意味に気が付いたり、3Dモデル切断に成功するなど活動は充実しました。ただ投入時間が少なかったことは心残りです。縄文土器学習に対する興味は相変わらず燃えています。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

7編の記事を書き、記事数で本編ブログと逆転現象が生まれました。千葉市建設局からの資料提供により、柏井橋橋脚の3Dモデルを3次元CADで作成していくつかの記事を書きました。3Dモデル作成を3次元CADでもつくれるようになり、技術的レパートリーが増えました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

14編の早朝散歩記事を書きました。本編や番外編の記事を書くにはそれなりの時間が必要で、それができませんでした。しかし自然・風景編の記事作成にかかる時間はわずかですから、「補償」的潜在心理が働いたのか、記事数が増えました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

ブルガリアで撮影した3Dモデルなど4編の記事を書きました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

11月も休載しました。

6 11月活動の特徴

趣味活動の重要インフラであるデスクトップパソコンの充実が進んでいます。40年のパソコン歴の中で初めて内蔵ハードディスクをシャドウベイに設置し、急増するファイルの効率的整理やバックアップ体制充実が進みました。UEFI(BIOS)設定画面なども見るようになりました。

3次元CAD(FreeCAD)で地物の3Dモデルがよちよち歩きながらできるようになりました。FreeCADのモデルはソリッドモデルであり、多数写真で作っている縄文土器3Dモデルがメッシュモデルであるという大きな違いを知ることができました。3DF Zephyr Liteで縄文土器切断モデルを作れるようになりました。

7 12月活動のイメージ

撮り貯めた展示縄文土器写真による3Dモデルの作成を進め、3Dモデルコレクションをより一層充実させ、将来の整理分類に備えたいと思います。

また、3Dモデル作成技術の向上に励むこととし、3DモデルCGソフトのBlenderにチャレンジすることにします。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2019年11月記事

〇は閲覧の多いもの

縄文土器切断3Dモデルの画面

1 ブログ「花見川流域を歩く」

11月の記事数は6編となり、最低記録を更新したようです。しかし尖底土器に意味に気が付いたり、3Dモデル切断に成功するなど活動は充実しました。ただ投入時間が少なかったことは心残りです。縄文土器学習に対する興味は相変わらず燃えています。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

7編の記事を書き、記事数で本編ブログと逆転現象が生まれました。千葉市建設局からの資料提供により、柏井橋橋脚の3Dモデルを3次元CADで作成していくつかの記事を書きました。3Dモデル作成を3次元CADでもつくれるようになり、技術的レパートリーが増えました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

14編の早朝散歩記事を書きました。本編や番外編の記事を書くにはそれなりの時間が必要で、それができませんでした。しかし自然・風景編の記事作成にかかる時間はわずかですから、「補償」的潜在心理が働いたのか、記事数が増えました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

ブルガリアで撮影した3Dモデルなど4編の記事を書きました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

11月も休載しました。

6 11月活動の特徴

趣味活動の重要インフラであるデスクトップパソコンの充実が進んでいます。40年のパソコン歴の中で初めて内蔵ハードディスクをシャドウベイに設置し、急増するファイルの効率的整理やバックアップ体制充実が進みました。UEFI(BIOS)設定画面なども見るようになりました。

3次元CAD(FreeCAD)で地物の3Dモデルがよちよち歩きながらできるようになりました。FreeCADのモデルはソリッドモデルであり、多数写真で作っている縄文土器3Dモデルがメッシュモデルであるという大きな違いを知ることができました。3DF Zephyr Liteで縄文土器切断モデルを作れるようになりました。

7 12月活動のイメージ

撮り貯めた展示縄文土器写真による3Dモデルの作成を進め、3Dモデルコレクションをより一層充実させ、将来の整理分類に備えたいと思います。

また、3Dモデル作成技術の向上に励むこととし、3DモデルCGソフトのBlenderにチャレンジすることにします。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2019年11月記事

〇は閲覧の多いもの

- 3Dモデル切断による土器断面の見える化

- 加曽利EⅢ式深鉢(墨木戸遺跡)観察記録3Dモデル

- 加曽利E式土器(印旛地域編)企画展観覧

- 成田市出土の縄文土器 観察記録3Dモデル

- 尖底土器はサイズフリー

- 田戸下層式尖底土器3Dモデル

- 柏井橋橋脚3Dモデル比較

- 柏井橋橋脚の3次元CADによる3Dモデル

- 柏井橋工事現場の様子

- 柏井橋新設橋脚の3Dモデル

- ISO設定ミスによる3Dモデル失敗作

- 露光量増大による3Dモデル改善

- 2019年10月ブログ活動のふりかえり

- 地平の雲列

- 落葉が進む

- 濃霧

- 花見川紅葉を楽しむ

- 花見川の紅葉が進む

- 快晴 霧あり

- 曇り空

- 金色に輝く日の出前東空

- オオタカがカラスを襲う

- 透明真綿のような雲

- 日の出前金色の東空

- 晴れ 霧

- 弁天橋の日の出

- 寒い朝

縄文土器切断3Dモデルの画面

2019年11月27日水曜日

柏井橋橋脚3Dモデル比較

柏井橋橋脚の3Dモデルを比較してみました。

2019.11.27撮影単写真

多視点撮影写真による3Dモデル

3次元CADによる3Dモデル

現時点の柏井橋仮橋から下流の風景のポイントとなっている新設橋脚について3つの資料を並べることができました。3つの資料を並べて表示したことに対する特段の意味を言葉で説明できるまでには至りませんが、早朝散歩や趣味活動の一環としてほのかな自己満足感を覚えます。

関連感想

次のような考古遺物スケッチから直接3Dモデルができないだろうかという問題意識を以前から持っています。

考古遺物スケッチの例

このようなスケッチを見ると、その情報からある程度現物の立体形状をだれでも思い浮かべることができます。

このようなスケッチだけからある程度の3Dモデルがワンタッチでできるようになれば、考古学習を促進できるようになる可能性は大です。

そのような問題意識に3次元CADが役立つかどうかということを考えながら柏井橋橋脚3DモデルをFreeCADで作りました。

結果は、3次元CADは土木工作物のような単純な直線・曲線・面から構成されるものは威力を発揮しますが、考古遺物のような不定形の物体を表現することは不得手であることが分かりました。

次は、3次元CGソフト(例Blender)で3Dモデルを作成して、この問題意識を深めたいと思います。

2019.11.27撮影単写真

多視点撮影写真による3Dモデル

3次元CADによる3Dモデル

現時点の柏井橋仮橋から下流の風景のポイントとなっている新設橋脚について3つの資料を並べることができました。3つの資料を並べて表示したことに対する特段の意味を言葉で説明できるまでには至りませんが、早朝散歩や趣味活動の一環としてほのかな自己満足感を覚えます。

関連感想

次のような考古遺物スケッチから直接3Dモデルができないだろうかという問題意識を以前から持っています。

考古遺物スケッチの例

このようなスケッチを見ると、その情報からある程度現物の立体形状をだれでも思い浮かべることができます。

このようなスケッチだけからある程度の3Dモデルがワンタッチでできるようになれば、考古学習を促進できるようになる可能性は大です。

そのような問題意識に3次元CADが役立つかどうかということを考えながら柏井橋橋脚3DモデルをFreeCADで作りました。

結果は、3次元CADは土木工作物のような単純な直線・曲線・面から構成されるものは威力を発揮しますが、考古遺物のような不定形の物体を表現することは不得手であることが分かりました。

次は、3次元CGソフト(例Blender)で3Dモデルを作成して、この問題意識を深めたいと思います。

2019年11月26日火曜日

柏井橋橋脚の3次元CADによる3Dモデル

柏井橋橋脚のCADデータ(2次元データ pdf)を千葉市建設局道路部道路建設課から提供していただきましたので、そのデータを手入力により3次元CAD(FreeCAD)で構成して3Dモデルを作成してみました。

柏井橋橋脚 CADデータから作成

貴重な情報を提供していただいた千葉市建設局道路部道路建設課に感謝申し上げます。

柏井橋橋脚 CADデータから作成 画面

感想

・設計データ(2次元CADデータ)があれば正確な3次元モデル作成が可能であることを確認できました。

・設計データを3次元CAD(FreeCAD)に手入力する手間は簡易であり、FreeCADの操作も他のソフト(例QGIS、illustrator)などと比べると大変平易なものであるという印象を持ちます。

・FreeCADデータの色塗りに「ペイント3D」を使いましたが、形状やコンクリート感触を正確に表現するような繊細な仕上げは無理でした。フィギュアなどの一般3Dモデル用の仕上げになってしまいます。

・FreeCADでの作業がまだ見様見真似であるため、柱と梁の間に不必要な細長い平面様の模様が生まれてしまいました。(Sketchfabでいじるとちかちか光ってしまいます。)

・梁が下流側に0.463%傾いていることを知りました。この勾配は3Dモデルで正確に表現しています。3Dモデル正面(Sketchfab最初画面)を見て左…上流側、右…下流側です。

・風景要素としての視覚対象物として、見せるための3Dモデル作成という意味では初歩レベルであることを痛感しました。

参考 ペイント3D画面

参考 FreeCAD画面

2019.11.22記事「柏井橋工事現場の様子」参照

2019.11.20記事「柏井橋新設橋脚の3Dモデル」参照

次の記事で写真撮影による3DモデルとCADデータによる3Dモデルの比較考察をします。

柏井橋橋脚 CADデータから作成

貴重な情報を提供していただいた千葉市建設局道路部道路建設課に感謝申し上げます。

柏井橋橋脚 CADデータから作成 画面

感想

・設計データ(2次元CADデータ)があれば正確な3次元モデル作成が可能であることを確認できました。

・設計データを3次元CAD(FreeCAD)に手入力する手間は簡易であり、FreeCADの操作も他のソフト(例QGIS、illustrator)などと比べると大変平易なものであるという印象を持ちます。

・FreeCADデータの色塗りに「ペイント3D」を使いましたが、形状やコンクリート感触を正確に表現するような繊細な仕上げは無理でした。フィギュアなどの一般3Dモデル用の仕上げになってしまいます。

・FreeCADでの作業がまだ見様見真似であるため、柱と梁の間に不必要な細長い平面様の模様が生まれてしまいました。(Sketchfabでいじるとちかちか光ってしまいます。)

・梁が下流側に0.463%傾いていることを知りました。この勾配は3Dモデルで正確に表現しています。3Dモデル正面(Sketchfab最初画面)を見て左…上流側、右…下流側です。

・風景要素としての視覚対象物として、見せるための3Dモデル作成という意味では初歩レベルであることを痛感しました。

参考 ペイント3D画面

参考 FreeCAD画面

2019.11.22記事「柏井橋工事現場の様子」参照

2019.11.20記事「柏井橋新設橋脚の3Dモデル」参照

次の記事で写真撮影による3DモデルとCADデータによる3Dモデルの比較考察をします。

2019年11月22日金曜日

柏井橋工事現場の様子

柏井橋工事現場の様子を記録しておきます。

参考 2019.11.20記事「柏井橋新設橋脚の3Dモデル」

柏井橋工事現場 2019.11.21

橋脚の様子

橋脚の様子

橋脚の様子

左岸橋台工事の様子 2019.11.17

(設定ミスでISOが25600)

参考 2019.11.20記事「柏井橋新設橋脚の3Dモデル」

柏井橋工事現場 2019.11.21

橋脚の様子

橋脚の様子

橋脚の様子

左岸橋台工事の様子 2019.11.17

(設定ミスでISOが25600)

2019年11月20日水曜日

柏井橋新設橋脚の3Dモデル

2019.11.19記事「ISO設定ミスによる3Dモデル失敗作」の橋脚について、カメラ設定を正常にして、かつ右岸からの撮影も加えて3Dモデルを作成しました。

花見川柏井橋新設橋脚 3Dモデル

撮影場所:花見川柏井橋掛替工事現場

撮影月日:2019.11.20

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 77 images

この3Dモデルで確認できる難点は視点場を変更しない限り解決できないと思います。この3Dモデルがソフトのいわば限界です。

難点

1 上面が精細に3Dモデルになっていない(視線入射角が小さすぎるようです)。

2 上流側右岸側のカーブがデコボコして精細な3Dモデルになっていない(この面を近くから写真をとれれば解決できると想定できます)。

3 左岸側の後面に背後の鉄骨の影が投影されてしまっています。

橋脚の設計図が入手できればFreeCADで3Dモデルを作成して、この写真撮影モデルと比較してみようと思います。

参考 カメラ配置

参考 撮影写真の一部

花見川柏井橋新設橋脚 3Dモデル

撮影場所:花見川柏井橋掛替工事現場

撮影月日:2019.11.20

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 77 images

この3Dモデルで確認できる難点は視点場を変更しない限り解決できないと思います。この3Dモデルがソフトのいわば限界です。

難点

1 上面が精細に3Dモデルになっていない(視線入射角が小さすぎるようです)。

2 上流側右岸側のカーブがデコボコして精細な3Dモデルになっていない(この面を近くから写真をとれれば解決できると想定できます)。

3 左岸側の後面に背後の鉄骨の影が投影されてしまっています。

橋脚の設計図が入手できればFreeCADで3Dモデルを作成して、この写真撮影モデルと比較してみようと思います。

参考 カメラ配置

参考 撮影写真の一部

2019年11月19日火曜日

ISO設定ミスによる3Dモデル失敗作

花見川早朝散歩コースに花見川柏井橋掛替工事現場があり、毎日観察しています。以前仮橋から新設橋脚の3Dモデルを作成したことがあります。

2019.03.24記事「13枚写真による橋脚3Dモデル」

11月17日の散歩で再び3Dモデルを作成してみました。

3Dモデル作成にも慣れてきて、写真撮影枚数を増やせばより質の高い3Dモデルができることを体験学習してきましたので、38枚の写真を撮影して3Dモデルを作成してみました。

しかし、写真写りがあまり芳しくありません。鮮明でありません。

3Dモデルを作成しても本来マッシブな面が微妙にぐにゃぐにゃしています。

後日、カメラ設定が変化していてISOが最高度の25600になっていることが判明しました。画像が粗いはずです。3Dモデル作成はピクセル単位の対照作業ですから、画像が粗くなればモデルも粗雑になります。

お見事な失敗です。

以前狭い暗がりでカメラをいじったとき、不用意にいつも使わないレバーを操作してしまいISOなどの設定変更ができるモードになっていしまったことに気が付かなかったのです。

柏井橋掛替用橋脚 ISO設定ミスによる失敗作

撮影場所:花見川柏井橋掛替工事現場

撮影月日:2019.11.17

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 38 images

自分のミスを少なくする意味でこの失敗作をかみしめ、近々再チャレンジすることにします。

参考 カメラ配置

参考 撮影写真の一部

2019.03.24記事「13枚写真による橋脚3Dモデル」

11月17日の散歩で再び3Dモデルを作成してみました。

3Dモデル作成にも慣れてきて、写真撮影枚数を増やせばより質の高い3Dモデルができることを体験学習してきましたので、38枚の写真を撮影して3Dモデルを作成してみました。

しかし、写真写りがあまり芳しくありません。鮮明でありません。

3Dモデルを作成しても本来マッシブな面が微妙にぐにゃぐにゃしています。

後日、カメラ設定が変化していてISOが最高度の25600になっていることが判明しました。画像が粗いはずです。3Dモデル作成はピクセル単位の対照作業ですから、画像が粗くなればモデルも粗雑になります。

お見事な失敗です。

以前狭い暗がりでカメラをいじったとき、不用意にいつも使わないレバーを操作してしまいISOなどの設定変更ができるモードになっていしまったことに気が付かなかったのです。

柏井橋掛替用橋脚 ISO設定ミスによる失敗作

撮影場所:花見川柏井橋掛替工事現場

撮影月日:2019.11.17

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 38 images

自分のミスを少なくする意味でこの失敗作をかみしめ、近々再チャレンジすることにします。

参考 カメラ配置

参考 撮影写真の一部

2019年11月13日水曜日

露光量増大による3Dモデル改善

展示縄文土器の3Dモデルを作成したところ、土器そのものが黒いため模様がよくわかりません。そこで撮影写真全部の露光量をLightroom Classic CCで変更して作成し直してみたところとても見やすくなりました。

撮影写真そのものによる3Dモデル(3DF Zephyr Lite画面)

撮影写真露光量変更後の3Dモデル(3DF Zephyr Lite画面)

(白い膜状のゴミを一部除いてある)

展示現場では土器が黒いためその模様をつぶさに確認できませんが、写真そのものの露光量を変更することにより、現実には存在しない、みやすい3Dモデルが作成できます。

阿玉台式深鉢(久井崎Ⅱ遺跡)ほか1点 観察記録3Dモデル

撮影場所:成田市下総歴史民俗資料館

撮影月日:2019.09.05

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 29 images

参考 2019.08.30記事「3Dモデルで暗い(黒い)土器表面を明るくする方法」

撮影写真そのものによる3Dモデル(3DF Zephyr Lite画面)

撮影写真露光量変更後の3Dモデル(3DF Zephyr Lite画面)

(白い膜状のゴミを一部除いてある)

展示現場では土器が黒いためその模様をつぶさに確認できませんが、写真そのものの露光量を変更することにより、現実には存在しない、みやすい3Dモデルが作成できます。

阿玉台式深鉢(久井崎Ⅱ遺跡)ほか1点 観察記録3Dモデル

撮影場所:成田市下総歴史民俗資料館

撮影月日:2019.09.05

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 29 images

参考 2019.08.30記事「3Dモデルで暗い(黒い)土器表面を明るくする方法」

2019年11月4日月曜日

2019年10月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2019年10月活動をふりかえります。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

10月の記事数は9編となりブログ創設以来の月間最小記事数を更新したのではないかと思います。急激に自分の前に立ちはだかった諸般の事情・状況変化・3Dモデル技術興味深化等により当初もくろんだブログ記事作成はできませんでした。博物館等に展示されている縄文土器の3Dモデルを作成して、それを自分なりに整理分類して学習を深めようという取り組みを10月一杯で区切ろうという目標は3か月ほどスケジュールを延長しようと思います。

10月の記事は9月に取材した情報を整理してまとめたものです。

10月の記事数は少なくなりましたが、縄文土器3Dモデル作成意欲はかつてなく高まり、またソフト操作技術的・ハード道具的な前進は実現できました。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

6編の記事を書きました。趣味活動の基本ツールであるデスクトップパソコンを更新して、それに関連した記事が多くなっています。ブログ活動を始めてからの8年間を第Ⅰ期活動とすれば、次の数年間の第Ⅱ期活動を支える基本となる道具を確保できました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

5編の記事を書きました。早朝散歩をしても、それを記事にすることができない余裕の少ない日々となりました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

1編の記事を書きました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

7月・8月・9月・10月と休載となりました。記事は書けませんでしたが、ジャレド・ダイアモンドの著作物に対する興味はますます深まっています。ジャレド・ダイアモンドも最新刊書「危機と人類」も気になります。

6 10月活動の特徴

予期せぬ生活急変にもかかわらず、デスクトップパソコンの更新により3Dモデル作成が高速化し、趣味活動基盤が固まりました。3Dモデル作成が容易になったことから、QGIS、3DF Zephyr Lite、SketchfabのみならずFreeCAD(3次元CAD)、Blenderなどに活動領域が急拡大しつつあります。

7 11月活動のイメージ

これまでに3Dモデルを作成した(あるいは作成用撮影をした)縄文土器は4~500点になるとおもいます。これらのデータを単に眺めてうっとりするだけでなく、3Dモデルらしい高度な検討(分析)をするべく、FreeCAD(3次元CAD)やBlenderなどの操作技術をはやく手中に収めるべく、集中活動したいと思います。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2019年10月記事

〇は閲覧の多いもの

ブログ「世界の風景を楽しむ」2019年10月記事

月の3Dモデル Thomas Flynn氏作品引用

柏井橋から下流

1 ブログ「花見川流域を歩く」

10月の記事数は9編となりブログ創設以来の月間最小記事数を更新したのではないかと思います。急激に自分の前に立ちはだかった諸般の事情・状況変化・3Dモデル技術興味深化等により当初もくろんだブログ記事作成はできませんでした。博物館等に展示されている縄文土器の3Dモデルを作成して、それを自分なりに整理分類して学習を深めようという取り組みを10月一杯で区切ろうという目標は3か月ほどスケジュールを延長しようと思います。

10月の記事は9月に取材した情報を整理してまとめたものです。

10月の記事数は少なくなりましたが、縄文土器3Dモデル作成意欲はかつてなく高まり、またソフト操作技術的・ハード道具的な前進は実現できました。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

6編の記事を書きました。趣味活動の基本ツールであるデスクトップパソコンを更新して、それに関連した記事が多くなっています。ブログ活動を始めてからの8年間を第Ⅰ期活動とすれば、次の数年間の第Ⅱ期活動を支える基本となる道具を確保できました。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

5編の記事を書きました。早朝散歩をしても、それを記事にすることができない余裕の少ない日々となりました。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

1編の記事を書きました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

7月・8月・9月・10月と休載となりました。記事は書けませんでしたが、ジャレド・ダイアモンドの著作物に対する興味はますます深まっています。ジャレド・ダイアモンドも最新刊書「危機と人類」も気になります。

6 10月活動の特徴

予期せぬ生活急変にもかかわらず、デスクトップパソコンの更新により3Dモデル作成が高速化し、趣味活動基盤が固まりました。3Dモデル作成が容易になったことから、QGIS、3DF Zephyr Lite、SketchfabのみならずFreeCAD(3次元CAD)、Blenderなどに活動領域が急拡大しつつあります。

7 11月活動のイメージ

これまでに3Dモデルを作成した(あるいは作成用撮影をした)縄文土器は4~500点になるとおもいます。これらのデータを単に眺めてうっとりするだけでなく、3Dモデルらしい高度な検討(分析)をするべく、FreeCAD(3次元CAD)やBlenderなどの操作技術をはやく手中に収めるべく、集中活動したいと思います。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2019年10月記事

〇は閲覧の多いもの

- 加曽利EⅡ式期人口急増急減と土器分布(机上メモ)

- 縄文前期人頭形土製品(デスマスク)3Dモデル

- 石棒の3Dモデルと妄想

- 亀田泥炭遺跡出土木製弓の3Dモデル作成

- 関山式片口付土器の3Dモデルによる筋肉感覚的観察

- 〇黒浜式土器他2点の3Dモデル作成を楽しむ

- 関山式片口付深鉢形土器の3Dモデル作成を楽しむ

- 柳田國男館訪問 30年前の希望が叶う

- 飯田市上里考古博物館の観覧

- 再びダークモードに

- Google earth の経緯度線表示

- Sketchfabの不都合回避

- 入れ子構造3Dモデル Thomas Flynn氏作品引用

- ハラハラドキドキの連続 パソコンハード更新作業

- 2019年9月ブログ活動のふりかえり

ブログ「世界の風景を楽しむ」2019年10月記事

月の3Dモデル Thomas Flynn氏作品引用

柏井橋から下流

2019年10月23日水曜日

再びダークモードに

パソコンハードを更新して新しいバージョンのWindows10を利用しだしましたが、なぜかエクスプローラーがダークモードになりませんでした。その時調べると(勘違いかもしれませんが)Windows10のバージョンを古いもの(1809)にする必要があると理解して、そのままにしておきました。

本日突然Windows10バージョンアップがあり、30分ほどの時間がかかりましたが、バージョン1903、OSビルド18362.418となりました。そしてエクスプローラーがダークモードになりました。

バージョン情報

エクスプローラーの画面

自分の70年以上酷使して老化した眼には白色画面よりダークモード画面の方が使いやすく、突然の小さなうれしいギフトをもらいました。

2019.01.11記事「エクスプローラーを黒モードにする」参照

本日突然Windows10バージョンアップがあり、30分ほどの時間がかかりましたが、バージョン1903、OSビルド18362.418となりました。そしてエクスプローラーがダークモードになりました。

バージョン情報

エクスプローラーの画面

自分の70年以上酷使して老化した眼には白色画面よりダークモード画面の方が使いやすく、突然の小さなうれしいギフトをもらいました。

2019.01.11記事「エクスプローラーを黒モードにする」参照

2019年10月20日日曜日

Google earth の経緯度線表示

Google earth pro及びGoogle earth(web版)で経緯度線表示が可能であることを初めて知りました。以前からあった機能かもしれませんが、はじめて気が付き、GISとして充実してきて、少し感動しました。

JAXAのalosデータ(地球全体に整備された30m標高データ)ダウンロードの際などにとても便利です。

Google earth proにおける経緯度線表示

「表示」→「グリッド」チェックで可能になります。

Google earth proにおける経緯度線表示

グリッドの密度は縮尺の変化に応じて変化します。

Google earth(web版)における経緯度線表示

map styleでTurn on Gridlinesをオンにします。

JAXAのalosデータ(地球全体に整備された30m標高データ)ダウンロードの際などにとても便利です。

Google earth proにおける経緯度線表示

「表示」→「グリッド」チェックで可能になります。

Google earth proにおける経緯度線表示

グリッドの密度は縮尺の変化に応じて変化します。

Google earth(web版)における経緯度線表示

map styleでTurn on Gridlinesをオンにします。

2019年10月19日土曜日

Sketchfabの不都合回避

10月になってしばらくぶりに3DF Zephyr Liteから3DモデルをSketchfabに投稿したところ、作成3Dモデルの「上から」画面がSketchfabの正面にくるように変更されていました。そのままでは3Dモデルの正常な回転ができないため、突然の仕様変更に数日間とまどいました。しばらくするとその不都合の回避方法を見つけることができましたのでメモしておきます。

1 3DF Zephyr LiteからSketchfabに3Dモデルを投稿した時の不都合

3DF Zephyr LiteからSketchfabに3Dモデルを投稿した時の不都合

2 不都合の回避方法

不都合の回避方法

不都合の回避方法を知る過程で、Sketchfab本来の基礎的設定方法について知ることができましたので良かったと思います。

Sketchfabでは詳細で多様な表現設定が可能ですが、それは3Dモデルそのもの(ファイルそのもの)を改変するものではありません。

……………………………………………………………………

上記不都合と同時に次の不都合もSketchfabで生じました。

「Sketchfabのプロパティ編集画面の一部で編集入力ができない」

この不都合はchromeの翻訳機能を停止することで回避できました。

パソコンを更新した過程で、chromeの設定が外国語サイトを閲覧すると自動的に翻訳されるようになっていました。それは便利でしたが、それが起因してSketchfabのプロパティ編集画面の一部で編集入力ができないという不都合が生まれたのでした。

1 3DF Zephyr LiteからSketchfabに3Dモデルを投稿した時の不都合

3DF Zephyr LiteからSketchfabに3Dモデルを投稿した時の不都合

2 不都合の回避方法

不都合の回避方法を知る過程で、Sketchfab本来の基礎的設定方法について知ることができましたので良かったと思います。

Sketchfabでは詳細で多様な表現設定が可能ですが、それは3Dモデルそのもの(ファイルそのもの)を改変するものではありません。

……………………………………………………………………

上記不都合と同時に次の不都合もSketchfabで生じました。

「Sketchfabのプロパティ編集画面の一部で編集入力ができない」

この不都合はchromeの翻訳機能を停止することで回避できました。

パソコンを更新した過程で、chromeの設定が外国語サイトを閲覧すると自動的に翻訳されるようになっていました。それは便利でしたが、それが起因してSketchfabのプロパティ編集画面の一部で編集入力ができないという不都合が生まれたのでした。

2019年10月18日金曜日

入れ子構造3Dモデル Thomas Flynn氏作品引用

縄文土器の私設3D展示場開設を夢見ています。

2019.05.02記事「縄文土器の私設3D展示場構想」参照

縄文土器の私設3D展示場イメージ

目的は観察記録3Dモデルを立体的に整理して一覧的に観察できるようにすることにより、(専門家による、あるい自分による)縄文土器分類の意義を検討する新たな仕組みをつくることです。

縄文土器をくるくる回しながら詳細に観察することが、一定の法則で空間的に配置された多数土器で一度にできれば、土器間の比較が容易になります。そうすれば多数視点で新たな気づき、発見や疑問等が生まれることは確実です。

つまり、私設3D展示場構想とは自分の縄文土器学習を促進させるための、3Dモデル整理分析技法の開発ということになります。

純技術的に言えば、3Dモデルが配置されている3Dモデルということになりますから、入れ子構造3Dモデルをつくりたいということになります。

これが実現すれば、縄文土器を型式-器種という空間に配置するだけでなく、別の視点からの空間配置、たとえば地理的空間に特定器種を配置すれば、地理的空間によるデザイン差異がよりビジュアルに露呈します。

webをみていると Thomas Flynn氏の作品に入れ子構造3Dモデルを見つけましたので、引用させていただき、今後の技法開発の参考にさせていただくことにします。(Thomas Flynn氏は考古歴史遺物3Dモデル作成の専門家で作品を600点以上公表されています。)

Thomas Flynn氏の入れ子構造3Dモデル「#SquareScanChallenge」

この入れ子構造3Dモデルを巨大にして、対象物を縄文土器に置き換えることができたとします。そうすれば、平面空間に多数縄文土器3Dモデルを配置することができます。自分が考える型式別(≒年代別)でかつ器種別分類という2次元空間に縄文土器3Dモデルを配置して、全体を3Dモデルとして眺めることができるようになります。同時に個別3Dモデルもそれだけ抜き出して詳細観察できるようになります。

入れ子構造3Dモデル作成にチャレンジすることにします。

2019.05.02記事「縄文土器の私設3D展示場構想」参照

縄文土器の私設3D展示場イメージ

目的は観察記録3Dモデルを立体的に整理して一覧的に観察できるようにすることにより、(専門家による、あるい自分による)縄文土器分類の意義を検討する新たな仕組みをつくることです。

縄文土器をくるくる回しながら詳細に観察することが、一定の法則で空間的に配置された多数土器で一度にできれば、土器間の比較が容易になります。そうすれば多数視点で新たな気づき、発見や疑問等が生まれることは確実です。

つまり、私設3D展示場構想とは自分の縄文土器学習を促進させるための、3Dモデル整理分析技法の開発ということになります。

純技術的に言えば、3Dモデルが配置されている3Dモデルということになりますから、入れ子構造3Dモデルをつくりたいということになります。

これが実現すれば、縄文土器を型式-器種という空間に配置するだけでなく、別の視点からの空間配置、たとえば地理的空間に特定器種を配置すれば、地理的空間によるデザイン差異がよりビジュアルに露呈します。

webをみていると Thomas Flynn氏の作品に入れ子構造3Dモデルを見つけましたので、引用させていただき、今後の技法開発の参考にさせていただくことにします。(Thomas Flynn氏は考古歴史遺物3Dモデル作成の専門家で作品を600点以上公表されています。)

Thomas Flynn氏の入れ子構造3Dモデル「#SquareScanChallenge」

この入れ子構造3Dモデルを巨大にして、対象物を縄文土器に置き換えることができたとします。そうすれば、平面空間に多数縄文土器3Dモデルを配置することができます。自分が考える型式別(≒年代別)でかつ器種別分類という2次元空間に縄文土器3Dモデルを配置して、全体を3Dモデルとして眺めることができるようになります。同時に個別3Dモデルもそれだけ抜き出して詳細観察できるようになります。

入れ子構造3Dモデル作成にチャレンジすることにします。

2019年10月6日日曜日

ハラハラドキドキの連続 パソコンハード更新作業

1 パソコン更新の決断

趣味活動のメインツールであるデスクトップパソコンは8年前にWindowsXP機からWindows7機にパソコンハードを更新し、途中でWindows10にアップグレードしてこれまで使ってきました。8年前はメモリが16Gであることでもあり、またモニターを4画面にしたこともあり、その高速操作性、作業効率性等に大いに満足できていました。

しかし3Dモデル作成等により一度に扱う情報量(主に画像)が飛躍的に増え、かつ、ソフト最新版も高度化・高機能化して、さらに複数の複雑多岐作業を同時に機器で走らせることが常態化しました。その結果過去の最新鋭パソコンもいつの間にか望む作業に思いのほか時間がかかるようになり、時たま不調現象が起こるようになりました。

そこで2年ほど前からパソコンハード更新を考えていたのですが、更新作業にかかる1週間程度の活動空白期間を生み出す決断をすることができないで、ズルズルと時間だけが過ぎてきました。

そんな時、消費税増税となり、増税直前商戦にも巻き込まれて、「今しかパソコン更新をする時期はない」と決断して思い切って機械を更新した次第です。

2 新パソコンの概要

・raytrekZQ4-i9

・Core i9-9900k

・NVIDIA Quadro P4000 8GB(DisplayPort×4)

・32GB DDR4 SDRAM

・Crucial 1TB SSD

・3TB HDD

新パソコンにつないだモニター4枚の様子

3 パソコン更新の主な作業

ア パソコン設置書斎空間の整理・清掃・ほこり除去

イ 新旧機器併設設置

・(安全性を考慮した)電源接続

・インターネット回線接続

・モニター4画面接続

・各種付属機器接続

ウ 新パソコン ソフトダウンロードと設定

・webブラウザ、メール設定

・セキュリティソフト設定

・ソフトダウンロードと設定

Microsoft Office、Adobe Creative Cloud、WZEditor、QGIS、3DF Zephyr Lite、その他多数

エ ドライブ利用方法の決定

・使い勝手の良さと効率的バックアップシステムを備えたドライブ利用方法の決定

4 パソコン更新作業で体験したハラハラドキドキ

ア、イ、エ作業は時間がかかるものはありましたが、比較的順調に推移しました。

ウで大いにハラハラドキドキしました。その例を2つに絞って記録しておきます。

4-1 メール設定ができない

プロバイダーから書類でもらっている情報を入力してもアウトルックで自分のメール設定ができません。過去には他のパソコンやタブレットで設定できましたから焦ります。

仕方がないのでプロバイダーに電話でサポートしてもらいました。

なんと書類でもらっているpopサーバーとsmtpサーバーとそれぞれのポート番号が全く異なるものに変更になっていたのでした。

心理的余裕のあるときならば、「何故?」とその変更理由を聞きたいところですが、とりあえずメール設定実施を優先して、メールを使えるようにしました。

4-2 MicrosoftOfficeがパソコンから完全に消える

MicrosoftOfficeがプリインストールされているパソコンを購入しました。Word、Excel、Outlook、PowerPointが使えるようになり安心しました。それもつかの間、以前単体で購入したAccessをインストールしたところMicrosoftOfficeがパソコンから完全に消えてしまいました。訳が分からず、下手な修復が事態をさらに悪化させる可能性もあり、一晩苦しみました。翌朝9時にMicrosoftに電話でサポートしてもらいました。

一筋縄では治らず、いろいろ試行錯誤して最後にMicrosoftOfficeをwebからダウンロードしてインストールして使えるようになりました。説明ではプリインストールされているOfficeは「アプリ」であり、Accessは「ソフト」であり、同時に使えるようにすると「ソフト」が生き残り「アプリ」が死ぬとのことでした。

メール設定にしろ、Office消失にしろ提供会社サイドの条件で生じる問題に直面すると、それが自分の知識とか努力とかで解決できるのかできないのかわかりませんからハラハラドキドキしてしまい、寿命が縮まる思いを体験しました。

5 新パソコンの使い勝手

5-1 とにかく速い

とにかくパソコンが速くなりました。起動時間や終了時間もすぐで驚きをもって使っています。ファイルコピーも超迅速になりました。ソフトが動く時間も大幅に短縮されました。web回線スピードは新旧パソコンとも同じですが、ファイルをCloudにアップするとき条件設定によっては新パソコンのスピードが大幅に改善しました。パソコン内部事前処理時間の改善があったものと推察します。

旧パソコンではパソコン起動に時間がかかるので、作業中断の際にはスリープを使いましたが、新パソコンではスリープを使う必要性がほとんどなくなりました。

5-2 縦型モニター導入が功を奏する

旧型パソコンから27インチモニター(横型固定)3台を引き継ぎ、27インチ縦横自在モニター1台を新規購入しました。

旧パソコンでは書類や地図を拡大すると上下方向に切れてしまうことがあり不便でしたが、今回その不便が解消し、逆に大変便利になりました。

QGIS画面(縦型モニター)

QGIS画面(横型モニター)

6 感想

1週間趣味活動そのものを棒に振り、パソコン更新作業に集中するという決断をして(消費増税にさせられて)、本当に良かったと思います。

パソコン作業の効率化・短時間化によって、趣味活動に新しい境地が開けるに違いないと直感します。

新パソコンをこれから8年使うとすれば自分の年齢も〇〇歳になりますので、おそらくこの新パソコンが人生最後の高機能パソコンになる可能性大です。

趣味活動のメインツールであるデスクトップパソコンは8年前にWindowsXP機からWindows7機にパソコンハードを更新し、途中でWindows10にアップグレードしてこれまで使ってきました。8年前はメモリが16Gであることでもあり、またモニターを4画面にしたこともあり、その高速操作性、作業効率性等に大いに満足できていました。

しかし3Dモデル作成等により一度に扱う情報量(主に画像)が飛躍的に増え、かつ、ソフト最新版も高度化・高機能化して、さらに複数の複雑多岐作業を同時に機器で走らせることが常態化しました。その結果過去の最新鋭パソコンもいつの間にか望む作業に思いのほか時間がかかるようになり、時たま不調現象が起こるようになりました。

そこで2年ほど前からパソコンハード更新を考えていたのですが、更新作業にかかる1週間程度の活動空白期間を生み出す決断をすることができないで、ズルズルと時間だけが過ぎてきました。

そんな時、消費税増税となり、増税直前商戦にも巻き込まれて、「今しかパソコン更新をする時期はない」と決断して思い切って機械を更新した次第です。

2 新パソコンの概要

・raytrekZQ4-i9

・Core i9-9900k

・NVIDIA Quadro P4000 8GB(DisplayPort×4)

・32GB DDR4 SDRAM

・Crucial 1TB SSD

・3TB HDD

新パソコンにつないだモニター4枚の様子

3 パソコン更新の主な作業

ア パソコン設置書斎空間の整理・清掃・ほこり除去

イ 新旧機器併設設置

・(安全性を考慮した)電源接続

・インターネット回線接続

・モニター4画面接続

・各種付属機器接続

ウ 新パソコン ソフトダウンロードと設定

・webブラウザ、メール設定

・セキュリティソフト設定

・ソフトダウンロードと設定

Microsoft Office、Adobe Creative Cloud、WZEditor、QGIS、3DF Zephyr Lite、その他多数

エ ドライブ利用方法の決定

・使い勝手の良さと効率的バックアップシステムを備えたドライブ利用方法の決定

4 パソコン更新作業で体験したハラハラドキドキ

ア、イ、エ作業は時間がかかるものはありましたが、比較的順調に推移しました。

ウで大いにハラハラドキドキしました。その例を2つに絞って記録しておきます。

4-1 メール設定ができない

プロバイダーから書類でもらっている情報を入力してもアウトルックで自分のメール設定ができません。過去には他のパソコンやタブレットで設定できましたから焦ります。

仕方がないのでプロバイダーに電話でサポートしてもらいました。

なんと書類でもらっているpopサーバーとsmtpサーバーとそれぞれのポート番号が全く異なるものに変更になっていたのでした。

心理的余裕のあるときならば、「何故?」とその変更理由を聞きたいところですが、とりあえずメール設定実施を優先して、メールを使えるようにしました。

4-2 MicrosoftOfficeがパソコンから完全に消える

MicrosoftOfficeがプリインストールされているパソコンを購入しました。Word、Excel、Outlook、PowerPointが使えるようになり安心しました。それもつかの間、以前単体で購入したAccessをインストールしたところMicrosoftOfficeがパソコンから完全に消えてしまいました。訳が分からず、下手な修復が事態をさらに悪化させる可能性もあり、一晩苦しみました。翌朝9時にMicrosoftに電話でサポートしてもらいました。

一筋縄では治らず、いろいろ試行錯誤して最後にMicrosoftOfficeをwebからダウンロードしてインストールして使えるようになりました。説明ではプリインストールされているOfficeは「アプリ」であり、Accessは「ソフト」であり、同時に使えるようにすると「ソフト」が生き残り「アプリ」が死ぬとのことでした。

メール設定にしろ、Office消失にしろ提供会社サイドの条件で生じる問題に直面すると、それが自分の知識とか努力とかで解決できるのかできないのかわかりませんからハラハラドキドキしてしまい、寿命が縮まる思いを体験しました。

5 新パソコンの使い勝手

5-1 とにかく速い

とにかくパソコンが速くなりました。起動時間や終了時間もすぐで驚きをもって使っています。ファイルコピーも超迅速になりました。ソフトが動く時間も大幅に短縮されました。web回線スピードは新旧パソコンとも同じですが、ファイルをCloudにアップするとき条件設定によっては新パソコンのスピードが大幅に改善しました。パソコン内部事前処理時間の改善があったものと推察します。

旧パソコンではパソコン起動に時間がかかるので、作業中断の際にはスリープを使いましたが、新パソコンではスリープを使う必要性がほとんどなくなりました。

5-2 縦型モニター導入が功を奏する

旧型パソコンから27インチモニター(横型固定)3台を引き継ぎ、27インチ縦横自在モニター1台を新規購入しました。

旧パソコンでは書類や地図を拡大すると上下方向に切れてしまうことがあり不便でしたが、今回その不便が解消し、逆に大変便利になりました。

QGIS画面(縦型モニター)

QGIS画面(横型モニター)

6 感想

1週間趣味活動そのものを棒に振り、パソコン更新作業に集中するという決断をして(消費増税にさせられて)、本当に良かったと思います。

パソコン作業の効率化・短時間化によって、趣味活動に新しい境地が開けるに違いないと直感します。

新パソコンをこれから8年使うとすれば自分の年齢も〇〇歳になりますので、おそらくこの新パソコンが人生最後の高機能パソコンになる可能性大です。

2019年10月5日土曜日

2019年9月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2019年9月活動をふりかえります。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

9月の記事数は17でした。鎌ヶ谷市根郷貝塚の学習及び縄文土器展示館訪問記を記事にしました。長野県茅野市尖石縄文考古館訪問では特別に大きな刺激を受けました。学習実活動は充実したのですが、その記事作成が間に合いませんでした。学習活動が目的であり、ブログ記事作成はその様子の実況中継ですから、ブログ記事作成が間に合わないときは、お許ししていただきたくお願いします。

2 ブログ「花見川流域を歩く番外編」

記事数はたったの2編ですが、地形3Dモデル作成ができるようになり、技術向上という点では大変充実した月となりました。

地物の周回多視点撮影写真を使った3Dモデル作成だけでなく、地形DEMからも3Dモデル作成ができるようになったことになります。

ブログ記事にしたい技術上のコラム的話題はたくさんあるのです、今後記事にしたいと思います。

3 ブログ「花見川流域を歩く自然・風景編」

記事数は3編で過去最低レベルです。早朝散歩はほぼ欠かさず、写真撮影も必ずしています。しかし趣味活動時間管理上の選択と集中によりこのような結果となりました。素晴らしい日の出写真もいくつかあったのですが、記事掲載にいたりませんでした。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

9月は休載となりました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

9月も休載となりました。

6 9月活動の特徴

縄文土器展示施設訪問と地形3Dモデル作成に集中した学習活動となりました。

9月下旬から消費増税に触発されて懸案のパソコンハード更新に着手し、10月初めにかけて学習活動が一時途切れました。

7 10月活動のイメージ

3Dモデル作成が終わっていない撮影土器がかなり多数になりましたので、そのストック写真の処理を優先し、そのあと新たな展示施設訪問を行うことにします。

多数の縄文土器3Dモデルの整理分類方法の検討、活用方法の検討を始めることにします。

縄文土器3Dモデルを複数配列して、それぞれの土器をくるくる回したり拡大したりできる「3Dモデル展示型3Dモデル」の作成がどのような技術によるものか、自分にも作成できるものであるのか、技術的検討をすることにします。(「3Dモデル展示型3Dモデル」現物をSketchfabで見つけたことによる発想です。)

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2019年9月記事

〇は閲覧の多いもの

ブログ「花見川流域を歩く 番外編」2019年9月記事

ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」2019年9月記事

弁天橋から上流

1 ブログ「花見川流域を歩く」

9月の記事数は17でした。鎌ヶ谷市根郷貝塚の学習及び縄文土器展示館訪問記を記事にしました。長野県茅野市尖石縄文考古館訪問では特別に大きな刺激を受けました。学習実活動は充実したのですが、その記事作成が間に合いませんでした。学習活動が目的であり、ブログ記事作成はその様子の実況中継ですから、ブログ記事作成が間に合わないときは、お許ししていただきたくお願いします。

2 ブログ「花見川流域を歩く番外編」

記事数はたったの2編ですが、地形3Dモデル作成ができるようになり、技術向上という点では大変充実した月となりました。

地物の周回多視点撮影写真を使った3Dモデル作成だけでなく、地形DEMからも3Dモデル作成ができるようになったことになります。

ブログ記事にしたい技術上のコラム的話題はたくさんあるのです、今後記事にしたいと思います。

3 ブログ「花見川流域を歩く自然・風景編」

記事数は3編で過去最低レベルです。早朝散歩はほぼ欠かさず、写真撮影も必ずしています。しかし趣味活動時間管理上の選択と集中によりこのような結果となりました。素晴らしい日の出写真もいくつかあったのですが、記事掲載にいたりませんでした。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

9月は休載となりました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

9月も休載となりました。

6 9月活動の特徴

縄文土器展示施設訪問と地形3Dモデル作成に集中した学習活動となりました。

9月下旬から消費増税に触発されて懸案のパソコンハード更新に着手し、10月初めにかけて学習活動が一時途切れました。

7 10月活動のイメージ

3Dモデル作成が終わっていない撮影土器がかなり多数になりましたので、そのストック写真の処理を優先し、そのあと新たな展示施設訪問を行うことにします。

多数の縄文土器3Dモデルの整理分類方法の検討、活用方法の検討を始めることにします。

縄文土器3Dモデルを複数配列して、それぞれの土器をくるくる回したり拡大したりできる「3Dモデル展示型3Dモデル」の作成がどのような技術によるものか、自分にも作成できるものであるのか、技術的検討をすることにします。(「3Dモデル展示型3Dモデル」現物をSketchfabで見つけたことによる発想です。)

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2019年9月記事

〇は閲覧の多いもの

- 武居幸重著「縄文人の心」に興味津々

- 〇尖石縄文考古館展示ジオラマの3Dモデルと地形3Dモデル

- 展示ジオラマ3Dモデルと地形3Dモデルの比較

- 道具と意欲

- 諏訪市博物館の観覧

- 尖石縄文考古館観覧で生まれた感想

- 茅野市尖石縄文考古館の観覧

- 野田市郷土博物館における縄文土器閲覧

- 尖石(茅野市尖石遺跡)3Dモデル

- 縄文時代列状陥し穴の事例(鎌ヶ谷市東野遺跡)

- 下総歴史民俗資料館観覧

- 根郷貝塚付近の中期環状大集落

- 匝瑳市立のさか図書館展示室の観覧

- 炉のない住居跡

- 根郷貝塚学習で生まれた廃屋墓に関する興味

- 根郷貝塚の地形

- 中峠式土器出土遺跡ヒートマップの3Dモデル

ブログ「花見川流域を歩く 番外編」2019年9月記事

ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」2019年9月記事

弁天橋から上流

2019年9月21日土曜日

5mDEMを使った地形精細3Dモデル作成手順

考古遺跡サイトの地形とか、遺跡群が分布する地域の地形とかを精細な3Dモデルで観察したくなることが増えました。

そのような目的で作成する精細地形3Dモデルの基礎となる地形情報で全国入手可能なものは5mDEMになります。

この記事では5mDEMをつかった地形精細3Dモデル作成手順をメモします。

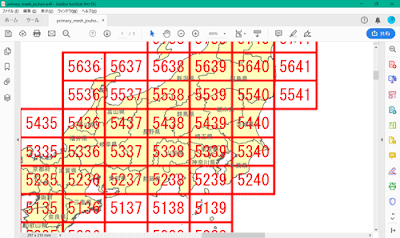

1 3次メッシュ(1㎞メッシュ)の境界情報の入手

5mDEM情報は3次メッシュ毎にファイルとなっています。そのため5mDEMを使うためには3次メッシュの境界図柄とそのコードをGISで表示出来るようにすることが必須です。

e-Stat統計で見る日本サイトの境界データのページから3次メッシュ(1㎞メッシュ)の境界データをダウンロードできます。

3次メッシュ境界データは1次メッシュ毎のファイルになっています。

1次メッシュ(3次メッシュ境界データは1次メッシュ毎のファイルになっている)

3次メッシュ境界データは5種類の型式で提供されています。3Dモデルは平面直角座標系でないと作成できないので、「世界測地系平面直角座標系・shapefile」選択します。

5種類の提供形式

ダウンロードファイルを解凍してQGISに取り込みプロパティのシンボロジーで塗りつぶしを透明にすると次のようになります。

3次メッシュ境界データ 塗りつぶし透明

さらにプロパティのラベルで「単一のラベル」→「ラベル」で「KEY_CODE」を選択するとメッシュコードが表示されます。

3次メッシュコードの表示

この画面を使って3Dモデル作成が必要な範囲の3次メッシュコードを知ります。

2 5mDEMの入手

国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス画面の「基盤地図情報数値標高モデル」から入りファイル選択して5mDEMをダウンロートします。このダウンロードは簡単な登録が必要です。

国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス画面

「地図上で選択」の画面

5mDEMファイルは2次メッシュ(1/25000図郭)単位に一括ダウンロードとなります。

そのため地図上で選択する場合の単位も2次メッシュ毎になります。

3 必要な5mDEMファイルの抽出

一つの2次メッシュには100の3次メッシュDEMファイルが含まれています。その中から必要な3次メッシュを抽出します。

ここでは例としてコード53402212の3次メッシュ1コだけを抽出します。

2次メッシュ(534022)に含まれる3次メッシュファイル(部分)

4 5mDEMの変換(XMLからGeoTIFFへの変換)

国土地理院サイトからダウンロードした標高データ(XMLファイル)をGeoTIFFファイルへ変換することが必要です。

そのために私はエコリス社の基盤地図情報標高DEM変換ツールを使っています。

5 QGISにおける3Dモデル表示

QGISでプラグインQgis2threejsを使えるようにしてその画面を表示した後、5mDEM(GeoTIFF)をレイヤとして追加すると、QGIS画面のうち5mDEMがある部分だけ立体化します。

3次メッシュ(53402212)1コだけの立体表示

6 参考 3次メッシュファイル(XMLファイル)における5m標高データの配列順序

3次メッシュファイル(XMLファイル)における5m標高データの配列順序

通常ではこの配列順序(空間配置)を意識する必要はありません。しかし標高データに異常値があると感じた場合などでは、この配列順序を意識せざるを得ません。

そのような目的で作成する精細地形3Dモデルの基礎となる地形情報で全国入手可能なものは5mDEMになります。

この記事では5mDEMをつかった地形精細3Dモデル作成手順をメモします。

1 3次メッシュ(1㎞メッシュ)の境界情報の入手

5mDEM情報は3次メッシュ毎にファイルとなっています。そのため5mDEMを使うためには3次メッシュの境界図柄とそのコードをGISで表示出来るようにすることが必須です。

e-Stat統計で見る日本サイトの境界データのページから3次メッシュ(1㎞メッシュ)の境界データをダウンロードできます。

3次メッシュ境界データは1次メッシュ毎のファイルになっています。

1次メッシュ(3次メッシュ境界データは1次メッシュ毎のファイルになっている)

3次メッシュ境界データは5種類の型式で提供されています。3Dモデルは平面直角座標系でないと作成できないので、「世界測地系平面直角座標系・shapefile」選択します。

5種類の提供形式

ダウンロードファイルを解凍してQGISに取り込みプロパティのシンボロジーで塗りつぶしを透明にすると次のようになります。

3次メッシュ境界データ 塗りつぶし透明

さらにプロパティのラベルで「単一のラベル」→「ラベル」で「KEY_CODE」を選択するとメッシュコードが表示されます。

3次メッシュコードの表示

この画面を使って3Dモデル作成が必要な範囲の3次メッシュコードを知ります。

2 5mDEMの入手

国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス画面の「基盤地図情報数値標高モデル」から入りファイル選択して5mDEMをダウンロートします。このダウンロードは簡単な登録が必要です。

国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス画面

「地図上で選択」の画面

5mDEMファイルは2次メッシュ(1/25000図郭)単位に一括ダウンロードとなります。

そのため地図上で選択する場合の単位も2次メッシュ毎になります。

3 必要な5mDEMファイルの抽出

一つの2次メッシュには100の3次メッシュDEMファイルが含まれています。その中から必要な3次メッシュを抽出します。

ここでは例としてコード53402212の3次メッシュ1コだけを抽出します。

2次メッシュ(534022)に含まれる3次メッシュファイル(部分)

4 5mDEMの変換(XMLからGeoTIFFへの変換)

国土地理院サイトからダウンロードした標高データ(XMLファイル)をGeoTIFFファイルへ変換することが必要です。

そのために私はエコリス社の基盤地図情報標高DEM変換ツールを使っています。

5 QGISにおける3Dモデル表示

QGISでプラグインQgis2threejsを使えるようにしてその画面を表示した後、5mDEM(GeoTIFF)をレイヤとして追加すると、QGIS画面のうち5mDEMがある部分だけ立体化します。

3次メッシュ(53402212)1コだけの立体表示

6 参考 3次メッシュファイル(XMLファイル)における5m標高データの配列順序

3次メッシュファイル(XMLファイル)における5m標高データの配列順序

通常ではこの配列順序(空間配置)を意識する必要はありません。しかし標高データに異常値があると感じた場合などでは、この配列順序を意識せざるを得ません。

2019年9月2日月曜日

2019年8月ブログ活動のふりかえり

ブログ「花見川流域を歩く」とそのファミリーブログの2019年8月活動をふりかえります。

1 ブログ「花見川流域を歩く」

8月の記事数は35でした。8月1日記事「2巡目縄文土器学習の算段」から2巡目土器学習をスタートして順調に推移しました。

近隣の縄文土器展示室を訪問して観覧し、ショーケース内の縄文土器の撮影を行い、後日3Dモデルとしてより詳細に観察しました。ブログ記事はその経緯等を書きました。

8月に訪問した縄文土器展示施設は12館であり、整理が済んで作成した3Dモデルは82となりました。

2 ブログ「花見川流域を歩く 番外編」

このブログでは縄文土器学習を進める中で行った技術開発や技術的興味を主に記事に書いています。8月は7編の記事を書きました。

8月30日記事「3Dモデルで暗い(黒い)土器表面を明るくする方法」は特筆すべきものです。これまでの暗い(黒い)縄文土器3Dモデルを明るい3Dモデルに抜本的に生まれ変わらせる方法を自分レベルで「発見」したからです。

明るい縄文土器3Dモデルを掲載したとたんに有名な海外考古博物館から「LIKE(いいね)」をいただいたほどです。

3 ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」

早朝散歩記事を16編書きました。

各記事には散歩や自然風景とは必ずしもかかわりのない【グッド&ニュー】(散歩中に思い浮かべた良い感情や考え、素晴らしいアイディアや注目すべき事柄)を必ずかいています。自分としてはそれを書くのが楽しみでもあります。グッド&ニューはページにまとめたものもあります。

このグッド&ニューはろ過されるまえの原初的つぶやき、ツイートです。元祖つぶやきです。

TwitterのツイートやFacebookの投稿は洗練されたつぶやきです。その背後にはそれなりの思考と作業を経て情報を具備したブログ記事が控えています。

4 ブログ「世界の風景を楽しむ」

1編の記事を書きました。

5 ブログ「芋づる式読書のメモ」

7月に続き休載しました。

6 8月活動の特徴

縄文土器展示施設観覧と写真撮影を足で稼いだ活動は認知症進行防止に効果があったと思います。

●8月の展示施設訪問

20190804 松戸市立博物館

20190805 四街道市第二庁舎ロビー

20190807 柏市郷土資料展示室

20190809 印西市立印旛歴史民俗資料館

20190809 印西市立木下交流の杜歴史資料センター

20190814 我孫子市湖北郷土資料室

20190814 流山市立博物館企画展「流山のお宝発見」

20190820 白井市郷土資料館

20190820 習志野市教育委員会

20190820 我孫子市教育委員会1階ロビー

20190823 鎌ヶ谷市郷土資料館

20190826 千葉市あすみが丘プラザ展示室

遺跡分布図の地形3Dモデル、遺跡ヒートマップ図の3Dモデルの技術開発が進んだことも8月の大きな出来事です。多数写真を使った3Dモデル作成ではなく、地形情報(あるいは地形に見立てた別情報)を3Dモデル化できたのですから自分にとっては一種の夢実現です。しかし、展示施設訪問を最優先させたため、強い興味があるにもかかわらず活動の継続は後日の楽しみとしました。

7 9月活動のイメージ

8月に引き続き縄文土器展示施設訪問を優先させることにします。

新たに作る縄文土器3Dモデルは明るいものにするとともに、過去に作成した3Dモデルもできるだけリメイクすることにします。

特定縄文土器をキッカケにする寄り道遺跡学習を幾つか行い、縄文土器学習と縄文社会変遷学習との関連を忘れないようにします。(縄文学習の本丸は縄文社会変遷学習であり、その基礎学習として土器学習を行っています。)

特定遺跡や遺構に関わるミクロな地形3Dモデル作成にチャレンジすることにします。

参考

ブログ「花見川流域を歩く」2019年8月記事

〇は閲覧の多いもの

- 中峠式深鉢形土器のオルソ投影

- 中峠式深鉢形土器の3Dモデル観察

- 鎌ヶ谷市郷土資料館展示縄文土器の3Dモデル作成

- 千葉市土気あすみが丘プラザ展示室の観覧

- 鎌ヶ谷市郷土資料館展示縄文土器

- 安行式非自立形椀(下ヶ戸貝塚)の意義

- 安行3a式重心下方偏球形注口土器(下ヶ戸貝塚)の観察

- 安行系ミミズク土偶 下ヶ戸貝塚 観察記録3Dモデル

- 白井市出土縄文土器4点の展示風景3Dモデル作成

- 称名寺式深鉢形土器の観察記録3Dモデル作成

- 我孫子市教育委員会ロビー展示縄文土器

- 加曽利EⅡ式把手付鉢の把手復元イメージ

- 加曽利EⅡ式把手付鉢の杖のような模様

- 加曽利EⅡ式把手付鉢の片口の利用法

- 加曽利EⅡ式把手付鉢の観察記録3Dモデル作成

- 我孫子市湖北郷土資料室 縄文土器展示風景3Dモデル

- 〇縄文土器3Dモデル100点通過

- 我孫子市湖北郷土資料室観覧

- 企画展「流山のお宝新発見」観覧

- 縄文土器展示館訪問学習の活動項目とペース

- 安行3b式注口土器 馬場遺跡 観察記録3Dモデル

- 印西市立木下交流の杜歴史資料センター訪問

- 加曽利B2式台付鉢形土器 石神台貝塚 観察記録3Dモデル

- 印西市立印旛歴史民俗資料館訪問

- 堀之内2式浅鉢形土器の石膏復元の様子

- 中峠式土器の観察記録3Dモデル作成

- 〇千葉県縄文遺物J1グランプリ2019

- 柏市郷土資料展示室訪問

- 四街道市の常滑大甕 3Dモデル

- 関山式土器 幸田遺跡 3Dモデル

- 松戸市立博物館企画展「こどもミュージアム」観覧記

- インスピレーションの素 3Dヒートマップ

- 縄文土器観察記録仕様

- 〇千葉県地形3Dモデル作成

- 2巡目縄文土器学習の算段

ブログ「花見川流域を歩く 番外編」2019年8月記事

ブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」2019年8月記事

ブログ「世界の風景を楽しむ」2019年8月記事

中峠式深鉢形土器(根郷貝塚)3Dモデル 正面オルソ投影図

鎌ヶ谷市郷土資料館展示

登録:

コメント (Atom)